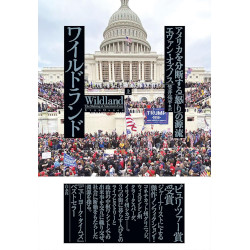

ワイルドランド 上・下【エヴァン・オズノス】

ワイルドランド 上・下

| 書籍名 | ワイルドランド 上・下 |

|---|---|

| 著者名 | エヴァン・オズノス |

| 出版社 | 白水社(上320p 下370p) |

| 発刊日 | 上2024.03.05 下2024.06.10 |

| 希望小売価格 | 上3,520円 下4,180円 |

| 書評日 | 2024.07.18 |

エヴァン・オズノスは「シカゴ・トリビューン」や『ニューヨーカー』のスタッフとして働くジャーナリスト。2002年から13年までバクダッド、カイロ、北京など海外を拠点に仕事し、この間、ピュリツァー賞を受けている。

エヴァンが10年余の後にオバマ政権下の米国に帰国しワシントンで電車を待っていると、こんなアナウンスが流れた。「もし誰かが銃を発砲したら『避難する』か『身体を伏せる』ようにしましょう」。エヴァンは不在だった間の母国のあまりの変わりように「火星人のような気分になった」という。アメリカ社会には大きな裂け目が生じ、「南北戦争から150年を経て、アメリカはふたたび分裂国家と化していた」。本書(原題 WILDLAND:The Making of America’s Fury)は、そのアメリカ社会の「裂け目」を、2001年のアルカイダによるテロ攻撃を起点に2021年のトランプ支持者による連邦議会襲撃事件までを時間軸に追いかけたノンフィクション。

といっても、エヴァンは大きな政治経済の流れを追うわけではない。彼は、自分がよく知る三つの場所に戻って、人びとの声に耳を傾けるという取材方法を取った。エヴァンが最初にジャーナリストとして働き始めた小さな新聞社のある、ウェストヴァージニア州クラークスバーグ。ポーランド移民である彼の祖父母が暮らしたシカゴ。彼が育ち、学生生活を送ったコネティカット州グリニッジ。アパラチア山脈が連なるウェストヴァージニア州は、アメリカの最貧困州のひとつとして知られる。エヴァンの祖父が住んだシカゴのサウスサイドは黒人や移民が多く、今は改善されたがギャング団が対立する治安の悪い地域だった。ニューヨークから遠くない海辺の町グリニッジはWASP富裕層が住み、年収2億ドル以上のファンドマネジャー10人が邸宅を構えて「ヘッジファンド界の首都」と呼ばれている。

例えばグリニッジでは、チップ・スコウロンという男性に話を聞いている。2000年代、医師からブームになりつつあったファンド・マネジャーに転身したチップは、数年で3000万ドルの年収を得るようになり、グリニッジに7ベッドルームの家を建てた。グリニッジの典型的な成功者だが、結局は投資した新薬開発企業のインサイダー取引の罪で懲役5年、1300万ドルの罰金・賠償金の刑に処せられることになった。

グリニッジはもともと共和党穏健派の牙城で、チップは大口献金者になり、大統領選のため一晩で100万ドルの資金を集めたこともある。が、やがて富裕層の間では「多額の資産を持っている者は多額の税を納めるべしとの意識はもはや支持されなくなって」、税と大きな政府に反対するリバタリアン的な新自由主義が勢いを得るようになる。そのさきがけは富豪のハンレー夫妻で、彼らは減税と小さな政府実現のための政治運動を支援し、「(彼らの)アプローチは、……トランプがとった選挙戦略を不思議なほど先取りするものだった。保守派エリート層と白人の労働者階級の連合を構築したのである」。

ウェストヴァージニア州クラークスバーグでは、エヴァンは最初に働いた新聞「エクスポネント・テレグラム」の元同僚で現在の編集長ジョン・ミラーと話をし、エヴァンが働いた1990年代と現在を比較しながら、町とウェストヴァージニア州、そして地方新聞の現在についての物語を書いている。

ウェストヴァージニアの主要産業は石炭だが、山頂を爆破する荒っぽい採掘で環境悪化を招き、斜陽化しはじめていた。「ウェストヴァージニアは極端な不平等のケーススタディと言える場所だった。南側の炭鉱地帯では職も人口も減る一方、細長く伸びる東側の地域はワシントンDCからもたらされる資金によって成長を遂げていた」。貧困とストレスと失業はオピオイド(麻薬系鎮痛剤)汚染を広げ、ウェストヴァージニアは全米で薬物中毒が最も深刻な州になった。クラークスバーグは特に深刻で、町は寂れていた。

クラークスバーグもウェストヴァージニア州ももともと民主党の地盤だったが、共和党が勢力を伸ばして選挙に勝利するようになった。その背景について、エヴァンはこう書いている。

「わたしは大統領選挙の年にクラークスバーグとシカゴを往復しながら、あることに衝撃を受けることが何度かあった。それは、数々の違いにもかかわらず、シカゴの黒人とアパラチアの白人はアメリカの政治文化で形成されつつある一つの感覚を共有するようになっているという現実だ。言い換えれば、経済や歴史という逆流に足をすくわれる感覚、政治が十分な支援を提供してくれないという感覚、それに何よりも自分たちの利益が第一の政治マシーンによって疎外される感覚ということになる」

トランプを大統領に押し上げたのは、一方でグリニッジに象徴される保守派の富裕層であり、もう一方はウェストヴァージニアのような「失われた白人有権者」の「怒り」と(大量流入する移民への)「恐怖」だったというのが、この本を貫くエヴァンの基本的な見方であるようだ。「それは不満を募らせた人びと……であり……はっきりとした支持者というよりは、アメリカの政治や経済の諸制度に対する信頼を失いつつある国民からなるゆるやかな連合というべき」ものだった。

そして本来相容れないこの二つの層をつないだのが、億万長者だがビッグマックやポルノ女優やカジノが大好きで、支持者からすれば「痛快でひねりの効いた」言動のトランプという人物のキャラクターだった。

ところでトランプ支持者が連邦議会を占拠した日、騒乱参加者の一人、アシュリー・バビットという35歳の女性が警察官に撃たれて命を落とした。アシュリーは高校卒業後、空軍に入隊し、アフガニスタン、イラク、アラブ首長国連邦で勤務した。除隊後は、彼女が育った地域、労働者階級が多いサンディエゴ郊外に住み、原発の警備で働いたりしたが、負債が積み重なった。経済状況が悪化するにつれ、アシュリーはSNSでQアノンやトランプへの賛辞、移民やドラッグ、民主党への罵倒を書き記すようになった。エヴァンはこう記している。

「アシュリー・バビットの人生は、あの日議事堂に突入した人びとの特徴を驚くほど正確に反映していた。警察が300人以上を逮捕して取り調べを行った結果、一定のパターンが浮かび上がってきた。……20パーセント近くに軍での勤務経験があった。さらに……60パーセント近くが、自己破産や返済不履行、税金の滞納といった経済面でのトラブルに直面したことがあったという」

エヴァンスはシカゴではアフリカ系の元ギャングや地域のまとめ役に話を聞いて、彼らの生き方を紹介しているが、同じ章でアメリカの銃をめぐる新しい状況についても書いている。

オバマ政権時代、アメリカの銃の売り上げは史上最高を記録した。他方、銃を所有する世帯は減少し、1970年代には全世帯の半分が銃を所有していたのに2014年には三分の一程度にまで減っている。つまり、銃を持たない人が増えた一方、所有者は多数の銃を持つようになったわけで、1人平均8丁の銃を所有しているという。銃を持つ者と持たない者の「分断」は、ここでも進行している。

アメリカの銃産業は、西部開拓や狩猟といったアメリカの伝統文化と共に発展してきた。でも、その伝統は今では消えてしまった。現在の銃所有支持者を支えているのは、自分を攻撃してくる者に対する恐怖と、それに反撃する用意を準備する「戦闘思考」と呼ばれる心理状態だという。「いかなる場所でも銃を使えるようにしてほしいという欲求は、現代の白人アイデンティティーをめぐる政治の中で不可欠の要素になった」。

トランプは大統領選のなかで、誰もが外から見えない形での銃所持が許される「コンシールドキャリー」(現在は厳格な審査でライセンスを得なければ許されない)を全米で認めるよう訴えていた。ある企業は、被保険者が銃で誰かを撃った場合、弁護士費用を補助し裁判をサポートする「自衛保険」を売り出した。NRA(全米ライフル協会)の集会で参加者の話を聞いた著者は、「多くの人が『武装市民』であることを帰属感の証明として語っていたことについて、わたしは衝撃を受けた」と言う。

エヴァンは本書について、「『るつぼ』をめぐる物語」だと書いている。彼は自分が愛する3つの都市を往来し、旧知の、あるいは未知のたくさんの人びとと会って話を聞いた。人びとが置かれた環境や経済状況や政治的立場はさまざまで、「るつぼ」と彼が言うように、ここでひとつの方向、ひとつの物語が語られているわけではない。トランプが再選を目指す大統領選になりそうな現在のアメリカを見れば分かるように、分断はいよいよ深まっているようにも見える。安易に「国民の再統合」といった希望を語れる状況でもないだろう。

ここでは「るつぼ」のなかから発された、いくつもの声に耳を傾けることができる。それはアメリカならではの特殊な経験もあれば、貧富の差が極大化し、他民族排除の風潮が広がった世界に共通な経験もある。エヴァンは最後を、シカゴの貧困地区で小学校教師として働く女性の「ここでやることはまだ終わっていない」という言葉で締めくくっている。(山崎幸雄)

| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |

Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.