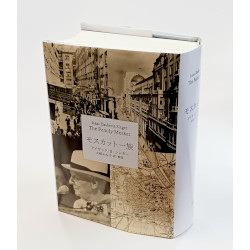

モスカット一族【アイザック・B・シンガー】

モスカット一族

| 書籍名 | モスカット一族 |

|---|---|

| 著者名 | アイザック・B・シンガー |

| 出版社 | 未知谷(872p) |

| 発刊日 | 2024.01.22 |

| 希望小売価格 | 6,600円 |

| 書評日 | 2024.08.18 |

十数年前、ニューヨークのブルックリンで1年暮らしたことがあった。アパートからバスで20分ほど走るとウィリアムズバーグという地域がある。家賃が安いので若いアーティストが移り住み、しゃれた店も増えて人気になりつつあるスポットだった。何度か訪れたが、その一角にユダヤ人街がある。住んでいるのは超正統派と呼ばれるユダヤ教ハシド派に属する人々で、そろって耳脇の髪を巻いて伸ばし、黒い帽子、黒い背広に、人によっては黒いコートまで着ている。いろんな人種が民族衣装からTシャツまで思い思いの格好で歩くのが当たり前の大都会で、まるで制服のようなその服装は異様にも感じられた。彼らは、主にホロコーストを生き延び東欧から移住してきた人々であることを後に知った。

著者のアイザック・B・シンガーは、ポーランドからアメリカへ移住したユダヤ系アメリカ人作家。『モスカット一族(英題:The Family Moskat)』はイディッシュ語で書かれ、ニューヨークのイディッシュ語新聞に連載されて1950年に出版された(邦訳は英語版から。訳・大﨑ふみ子)。著者初期の代表作で、彼は1978年にノーベル文学賞を受けている。

邦訳で900ページ近い大長編小説。若いころ長大なロシア文学を読んで、滔々たる歴史の流れに自分自身が立ち会ったような壮大な気分を味わった。本書は、そんな経験の記憶を久しぶりに蘇らせてくれた。タイトルから想像できるようにモスカットという、ポーランドの首都ワルシャワに住むユダヤ人富豪一族の三代にわたる盛衰記。登場人物は100人を超える(詳細な人名・系図がついているが、覚えきれない)。時は20世紀初頭。当時、ポーランドは分割されて国家がなく、ワルシャワはロシア帝国領。ロシア革命に揺れ、第一次世界大戦に巻き込まれ(戦後にポーランドは独立)、最後はナチスが台頭し第二次世界大戦の戦火が燃え上がったところで小説は終わる。ポーランドにも、ユダヤ民族・ユダヤ教にも深い知識はないけれど、それでも、ひとつの時代とその終わりを体感することができた。

主人公はユダヤ青年のエイザ・ヘシェル。ウクライナ国境の小さな町に生まれ、祖父にラビ(ユダヤ教指導者)を持つ敬虔なハシド派の家に育って宗教教育を受けた。だが青年になって異端のスピノザに惹かれる「当世風の者」になり、「神は存在するのか?」と疑問を持ちつつ勉強のためワルシャワに出てくる。

もう一方の主人公、メシュラム・モスカットはワルシャワのユダヤ人で、事業を起こし一代で富を築いた富豪。ハシド派の小さなグループのラビを信奉している。3度の結婚をし、7人の子どもがいて、子どもとその配偶者それぞれに、市内に所有するいくつもの建物の管理を任せている。エイザ・ヘシェルは、メシュラムの娘のひとりの婿と知り合ったことから、モスカット一族の家々に出入りすることになる。

富豪メシュラムの年恰好は、日本史に置きかえれば幕末に生まれ明治維新を経験した岩崎弥之助(弥太郎の弟)の世代。近代から現代へのとば口に立っている男と言えるだろう。「にわか成金」「年寄りの好色漢」と陰口をたたかれながら、ラビを中心に伝統的なユダヤ教のコミュニティを守り、その教えと習慣を忠実に守っている。ユダヤの祭の日には祈りの家へ出かけて祈り、その後、一族郎党が集まって作法にのっとり食事をする。

でもメシュラムの子ども世代になると、7人の息子や娘たち、その配偶者の生き方はそれぞれだ。息子たちはみなメシュラムの金をあてにし、父が所有する建物の家賃で生活しているらしい。汗を流して仕事することなく、教養はあるが高等遊民だったり、ハシド派の教えに従って宗教にのめりこんだり。娘たちの配偶者もいろいろ。信仰深い男と結婚した長女は、メシュラムの「差配人」だった男とW不倫し、メシュラムの財産の一部をかすめたその男と共にアメリカへ移住してしまう。別の娘の配偶者は社交的だが「異端者の道楽者」で、金を使うことしか能がない。愛人もいる。

主人公のエイザは、この道楽者の婿と友人になってモスカット家に入り込む。メシュラムの孫娘ハダッサからポーランド語を習い(エイザは故郷ではイディッシュ語で生活していたのだろう)、二人はたちまち恋に落ち駆け落ちしてしまう。でも国境で別れ別れになり、ハダッサは警察に保護され家に戻る。後にエイザはメシュラムの別の孫娘と結婚することになるのだが、エイザとハダッサの愛はその間もつづいている。

メシュラムの孫たちの世代は、時代の波に洗われている。ひとりはキリスト教徒の男とつきあい、キリスト教に改宗してしまう。ひとりは新しい運動であるシオニズムにのめりこむ(正統派の多くは、パレスチナで建国しようとするシオニズム運動とは距離を取っていたようだ)。

「ハシドの若者がギャバディーン(注・ユダヤ教徒のマント)を脱ぎ捨て、ひげを剃り落とし、ストライキをやり(注・コミュニストになり)、シオニストになった。立派な家庭の娘たちが大学生と恋に落ちて駆け落ちし、ニューヨークやブエノスアイレスやパレスチナに行ってしまった。子供のいる母親たちが既婚女性用のかつら(注・着用を義務づけられている)を捨てて、広い世間に地毛をさらした。わきまえのある人々の精神を毒したのは世俗の本。……ああいう『改革された』学校に親は近ごろ娘たちを送っているが、そこは異教精神と放縦の巣窟にほかならない。こんなことが……モシュラム・モスカット自身の孫に起きるなどといったい誰に想像できたろうか!……『ああ、世も末だ』と人びとはため息をついた」

ユダヤ教、というより宗教そのものに冷淡で、ある種の無神論者と言えるかもしれない多くの日本人から見れば、こういう「世俗化」は逆らうことのできない時代の流れと思ってしまう。けれど、厳格なハシド派コミュニティにとっては自分たちの存立基盤を脅かす危機であったのだろう。

主人公のエイザは、ユダヤ教を熱心に学び一族のハシド派コミュニティに属しながら、一方では神の存在に疑問を持ち、「世俗」の世界にも生きる。生活のため教師をしながら神と世俗の両極に引き裂かれて、結局は神と愛をめぐる答えのない問いにさいなまれる「永遠の逃亡者」として描かれる。それは著者自身の自画像に近いのかもしれない。

第一次世界大戦が始まり、ロシア帝国によるポグロム(ユダヤ人虐殺)が各地で起こった。エイザの故郷でもユダヤ人に退去命令が出て、一族はワルシャワに逃げてくる。ワルシャワでもポーランド人によるユダヤ人排撃の動きが強まる。モスカット一族もロシア派とドイツ派に分かれてしまう。エイザはロシア軍に従軍し、いっときロシアで暮らすことになる。やがてワルシャワに帰ってきたエイザは、コミュニストのユダヤ女性と愛人関係になる。やがて、隣国ドイツにヒトラーが台頭してくる。……この長大な大河小説の粗筋を記せばそういうことになる。

物語の最後。第二次世界大戦が始まり、爆撃され混乱をきわめるワルシャワで、エイザは降霊術の教授と会話を交わす。「『メシアはすぐに来る』/エイザ・ヘシェルは驚いて彼を見た。『どういう意味です?』/『死がメシアだ。それが真相だ』」。

二度の戦争を経験する20世紀前半を舞台に、東欧で1000年以上暮らしてきたユダヤ民族の運命を、ある一家に仮託して物語った本作。古代エジプトで奴隷となった記憶、パレスチナでの苦難の記憶が旧約聖書やタルムードの一節として、また祭の祈りとして事あるごとに思い出され、口にされる。その後の難民として散った東欧やドイツやロシアでの迫害の記憶も含めて、ユダヤ教コミュニティーはそれらを決して忘れようとしない。小説では歴史的事実は描かれないが、登場人物がしばしば口にする聖書やタルムードのひと言ひと言の背後に、そういうものをひしひしと感ずる。

ところで。モーセの律法を記したタルムードを厳守するハシド派は、日常生活や着るもの食べるものに厳格なルールや作法がある、らしい。その具体的な姿は文字から想像するしかない。たまたまネットフリックスで、ブルックリンのハシド派についての2本の作品を見て、その具体的なありようを実感することができた。ドラマの『アンオーソドックス』と、ドキュメンタリーの『ワン・オブ・アス』。どちらもハシド派コミュニティを抜けようとする女性を主人公にしている。従順な娘や妻であることを強いられ、子をたくさん産むことを期待され、女性には特にプレッシャーが強いらしい。

ブルックリンのハシド派は、いまも強固なコミュニティを営んでいる。子を何人も産むことを期待されるのは、ドラマに台詞があるが、ホロコーストで何百万ものユダヤ人が犠牲になったことと関係があるようだ。そのかたくなな、とも見える非寛容は、現在のイスラエルとも通ずるところがあるように感じた。虐げられ、傷めつけられた者が、いったん力を持つ存在になると、かつての加害者の思考や行動をそっくりなぞってしまうのは、よくある現象。シンガーの長大な物語を読んだ後、この2本の映像を見て、過去が現在につながったと思った。(山崎幸雄)

| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |

Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.