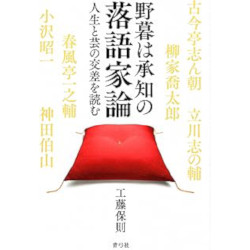

野暮は承知の落語家論【工藤保則】

野暮は承知の落語家論

| 書籍名 | 野暮は承知の落語家論 |

|---|---|

| 著者名 | 工藤保則 |

| 出版社 | 青弓社(240p) |

| 発刊日 | 2025.10.10 |

| 希望小売価格 | 2,640円 |

| 書評日 | 2025.01.18 |

著者は1967年生まれ。龍谷大学教授で文化社会学が専門。私の学生時代には聞いたことのない学門領域だが、現代社会における芸術や思想を研究する学問とのことで、そう考えると落語も専門領域内の話のようで腑に落ちる。そんな著者が落語の面白さについて「現代の日常生活ではプライベート空間で他人があれこれ口を出してくることは無いが、落語の中の住人にはお節介で、世話焼きの大家が登場する。また、与太郎のような呑気で楽天的な人間に対して周りから助言してくれる人も多い。全ての住人は人が良いということ」。こうした人間関係は現代の効率性とは対照的な非効率の原理が根底にある。落語には「人間こうあるべき」ではなく「人間はこういうもの」として語られる。八つぁんや熊さんを「馬鹿だねえ」と受け止めながら「自分も同じだよね」と聴いている自分を笑っている我々が居る。そんな「落語の国」が魅力的という考えは同感。

本書では古今亭志ん朝、立川志の輔、柳家喬太郎、春風亭一之輔といった落語家と、小沢昭一、神田伯山の二人の芸と落語の関わりについて取り上げられている。一人ひとりのライフ・ヒストリーとともに、彼らの芸風との関連を探っている。その手法としては、本人や関係者・評論家等が書いた文章や資料をもとにするとともに、自ら聴いてきた高座の記憶が重なることで「芸人の人生を語る」のではなく「芸人の人生と芸の関わり」について描かれている。しかし、社会学的には当たり前の本人へのインタビュー調査はしていないというのも特徴だ。

本書のタイトルの「野暮は承知の落語家論」の意味を「落語家を理屈っぽく語ることの野暮さ」を書いたものと思って読み始めたのであるが、読み切ってみれば落語家たちが「野暮を承知で噺を演じている姿」を語っていることが判る。著者が取り上げた6名の芸人は芸風も世代も異なる。しかし、ある意味「野暮になって演じることができること」が共通の特徴。例えば、志ん朝は、客が大受けしたあと楽屋に戻り自ら「臭い芸(野暮)をしてきた」と笑う。志の輔は落語の間口を広げPARCO劇場で自分の語りと女性コーラスまで含めた公演を行っている。喬太郎や一之輔は初めて落語を聴く人が居ることを前提に初見の人も楽しめる高座を務める。「粋や通」といったものは得てして、判る人だけの世界(仲間内)になりがちで、それ以外を排除することも多い。本書で取り上げられている6人は熱心な自分のファンだけを喜ばせるのではなく、多くの人を喜ばせようとする「承知の上の野暮」を演じることが出来る。これも芸人としての力であることはよく判る。

普段、我々が落語に接するのは寄席や独演会などのホール落語、地域寄席などがある。加えてテレビでの放映やCD、DVDも出ている。私はコロナ以降、定席に行くことは少なくなり、独演会などのホール落語や圓朝祭といったイベントを楽しむことが多くなっているのが実態だ。そうはいっても、落語家のホームグラウンドは寄席であり、江戸から明治期の東京には170件の寄席があったが大正時代に入ると活動写真の登場とともに寄席は減少の一途をたどる。また、戦後はテレビの普及で今や東京の寄席は4軒(上野鈴本演芸場、新宿末廣亭、浅草演芸場、池袋演芸場)である。寄席は落語家ひとりひとりの芸の完成形を見せる場ではなく、多様な芸人が集まって前座からトリまでの全体の流れ・バランスを考えつつ、客の気配を読み取りながら演目を選び、演者と客が影響しあってその日の寄席を作り上げていく。こうした「つながり」が寄席の落語芸の楽しみといえる。家人と二人で寄席に行ったり、独演会を聞きに行くことも多かった。同じ場面で笑いあうことで笑いのレベルの同一性が付き合い始めたきっかけの一つのようにも思い出される。笑いは重要だ。

著者の分析と評価について私なりに面白かった三人の落語家の野暮ぶりをまとめてみる。まず、古今亭志ん朝のライフ・ヒストリーは。古今亭志ん生の四男として1938年生まれ、二つ目の頃からNHKをはじめとしてテレビや映画や演劇の俳優として活動していた。入門して5年で真打という異例の出世を遂げる。それでも志ん朝には「おやじを超える」とか「おやじのように」という発想はなく「父とは別」という意識で落語界を生きていた。大きな転機は三遊亭円生をはじめとする1978年落語協会の分裂騒動である。立川談志などとともに志ん朝も同調して脱退。しかし、この動きに席亭たちが反対したことから、わずか一週間で志ん朝は落語協会に戻っている。「自分一人ならともかく、弟子たちのことを考えた」と言いつつ、大きな挫折感を味わったようだ。その後は落語協会・席亭・世間と向き合いながら腹をくくった。その中から客の受けを狙う芸、本人曰く「臭い芸」も見い出していったとみている。こうした人生と芸を知ったうえで聴く落語はまた一つ違った感覚を与えてくれると思う。

春風亭一之輔は1978年生まれ、日大落研出身で卒業後春風亭一朝に入門し、2012年に21人抜きで真打に昇進している。この年は一之輔ただ一人という異例の昇進だった。一之輔のマクラは「家族の日常を語り、家族の掛け合いや生きる姿を描いて見せる。そこには考察や意義があるわけではない」。これも一之輔はほとんど仕事がない二つ目の時に結婚、すぐに子供に恵まれこともあり、奥さんが仕事をして家庭を支えた。真打の披露興行の最中にも長男の入学式に出席するなど家庭人と芸人とを巧みにバランスを取りながら生きてきた。そんな一之輔の噺の特徴の一つを著者は古典によく出てくる夫婦の衝突場面でも「喧嘩みたいには話さないのが良い」としている。自分や家族の生活臭に溢れたマクラから続く一之輔の噺は「自分自身を含んだ落語」になっているという見方だ。

立川志の輔は1954年生まれ、明治大学の落研に入り、2年先輩の三宅裕司の高座名を引き継いでいる。これが後に演劇的興味を強く持つきっかけになっている。卒業後、広告代理店のサラリーマンになったものの、国立演芸場の談志の「芝浜」を聴き29歳で弟子入りしている。そして数か月後に談志は落語協会を脱会しているので、志の輔は立川流の第一号の弟子であるとともに寄席で修業を経験していない落語家の第一号でもある。談志から「俺の芸から学べばいい」と言われ、他の師匠からの教えもなく業界のしきたりも学んでいない。ただ談志と志の輔の芸風は明らかに違いがあり、談志は「己の考えで噺をする=己派」に対して志の輔は「落語はこういうものだといった考え方ではなく、お客さんに喜んでもらえればよい=私たち派」という考え方で押し通していく。志の輔は新作も古典も演じるが、志の輔は新作ではありふれた日常の中の出来事を語り、古典を語る志の輔は古典の世界と今を結びつけるため現代の聞き手のわかりやすさを優先すると志の輔は語っている。これが「志の輔落語」公演の流れである演劇的な企画公演を生み出している。私も何度か見に行っている「志の輔落語 in ARCO」に代表されるような志の輔の芸のすべてをぶちまけるような演出もまた違った面白さがある。師匠の談志はそれを見て「田舎者だから出来るんだ」と言い放ったという。

2005年にそんな談志の独演会を新宿の厚生年金大ホールで聴いたときに、2000人を超える会場のせいもあり、声の張りの無さとか、才気も伝わらず最初の演目の「子ほめ」を聞いてガッカリして家人と目配せをして席を立った。私は「慢心」という言葉が浮かんだ。プロであれば体調など日によって差はあるものの最低限の質は保つべきだし、そもそも商売っ気を出さずにもっと小さな会場でじっくり語る形が談志の芸風だろうと思った。これは談志だけでなく。周囲の人にも「慢心」があったのではないかと思った。努力して、評価され、商売になり、そして慢心が生まれるという嫌なサイクルだ。ただそうした慢心は自分にも起こることと思いながら寒風の新宿を歩いたことを思い出す。本書を読みながら自分が聴いてきた落語と私のライフ・ヒストリーを重ね合わせながら芸の深さと多様さを感じた読書になった。(内池正名)

| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |

Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.