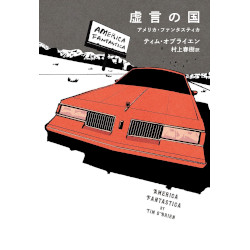

虚言の国 アメリカ・ファンタスティカ【ティム・オブライエン】

虚言の国 アメリカ・ファンタスティカ

| 書籍名 | 虚言の国 アメリカ・ファンタスティカ |

|---|---|

| 著者名 | ティム・オブライエン |

| 出版社 | ハーパーコリンズ・ジャパン(624p) |

| 発刊日 | 2025.02.28 |

| 希望小売価格 | 3,630円 |

| 書評日 | 2025.08.18 |

ティム・オブライエンといえば、『僕が戦場で死んだら』はじめヴェトナム戦争と、ヴェトナム戦争世代について書いてきたアメリカの作家だ、と思われてきた。本サイトでも、そんな一冊『世界のすべての七月』を取り上げたことがある。彼の20年ぶりの長編小説『虚言の国 アメリカ・ファンタスティカ(原題:America Fantastica)』もその系統の小説だろうと読み始めたら、これがとんでもない。題材もスタイルも、これが同じ作家かと思うほどぶっ飛んでいる。途中で何度か放り出しそうになりながら、どういう結末を迎えるのか、興味に引かれて読み通した。

時は2019年。トランプ第一次政権下。世にはミソメイニア(虚言症)という感染症が蔓延している。という初っ端から、これは過去を語る物語でなく切れば血の出る現在真っただ中を題材にしている、と見当がつく。「嘘つき中の嘘つき」である中年男が田舎の銀行に強盗に入って8万1000ドルを奪い、窓口係の女性を連れて全米を車で逃避行する。2人を追って女性の怪しげなボーイフレンド、中年男の元妻とその父親の富豪、自分の銀行を食い物にする頭取夫妻、富豪が派遣したチンピラなどなどが絡んで大騒動を繰りひろげる。訳者の村上春樹は「笑劇(ファルス)」という言葉を使っているが、「嘘つき」たちのほとんど無意味な掛け合いやジョークやののしりあいが飛びかって荒唐無稽な世界が展開する。設定から明らかなように、作家がトランプ政権下のアメリカに感じる違和感や憤懣や怒りを、小説の言葉に変換し物語化した作品であるようだ。

下敷きに、たぶん1970年代のアメリカ映画があると思う。銀行強盗しながら車で各地を逃亡したボニーとクライドの史実、というよりそれを基にした映画『俺たちに明日はない』。それだけでなく、『イージーライダー』や『バニシング・ポイント』なども、その底に流れる気分や精神に似たものがある。加えて、2人の周りに集まる怪しげな連中の行動やセリフは、どことなくニコラス・ケイジ主演のB級犯罪映画みたい。

主人公はボイドとアンジー。ボイドはジャーナリストだったがフェイクニュースの作り手になり、今は田舎町の百貨店の店長。「人生を変えよう」と決心して銀行を襲う。アンジーは銀行のたった一人の行員。小柄な赤毛で、口から生まれてきたようなおしゃべり。8万1000ドルとともにボイドの車に乗せられるが、やがて2人は互いに好意を持ちはじめ、いつの間にかアンジーがボイドをリードするようになる。アンジーはボイドに新しい服や下着や鼻ピアスをねだる。

「帰りたいとは思わないのか?」

「もちろん帰りたいわよ。でもそれまでは、私はいろんなものを必要としている。足首のブレスレットも必要だわ」

「アンジー……」

「あなたは8万1000ドルをベッドの下に持ってるのよ、ボイド。そして私は誘拐してくれってあなたに頼んだわけじゃない。それはあなたの思いつきだったのよ。だからそんなにけちけちしなさんな」

2人を追いかける人間がいる。1人はアンジーのボーイフレンド、アンディ。刑務所帰りの電気技師、というより本職は泥棒でロデオが趣味のマッチョ。もう1人はボイドの元妻エヴリン。エヴリンは造船・海運会社のオーナーの娘。ボイドと結婚したが、ある事情から別れた。父親の会社の幹部と再婚し豪邸に暮らしているが、ボイドに未練があるようだ。逃亡中のボイドがその豪邸に現われたことから、エヴリンの夫はボイドを痛めつけるために屈強な暴力男ヘンリーを雇い、彼もまたボイドを追いかけることになる。

襲われた銀行の頭取夫妻も重要な役どころ。頭取のダグラスと妻のロイスは、銀行の金を自分たち2人に「貸付」、つまり横領している。だからボイドに8万1000ドル強奪されたことを警察に届けたくない。

「愚かなのは警察を呼び入れることだ。愚かなのは、利益を生んでいる我々のささやかな企業を、言うなれば、全面的な会計検査を受ける危険にさらすことだ。……そういうことを君は望むのか」

「でもだからといって、これをなかったことにするなんて──」

「いつもどおりに仕事をするんだ。犯罪なければ被害もなし」

頭取のダグラスが、銀行が強盗に遭ったことを隠していることを知ったアンディは、それなら自分もこの銀行を襲おうと考えはじめる。頭取の妻ロイスの不倫相手の悪徳警官も、ロイスと共謀して銀行を襲うことを計画する。それを知ったダグラスは、妻と不倫相手に銀行を襲わせておいて、その金を自分が奪うことを考えはじめる。銀行が襲われたことに気づいた女性警官ワンダは、友人のヘッダを頭取のダクラスに近づけて探ろうとするが、ヘッダは逆にダグラスと金に魅力を感じてしまう。嘘つきと強欲が二重三重に絡みあう。

一方、ボイドとアンジーは、メキシコ、カリフォルニア、テキサス、オクラホマと巡ったあげく、ボイドの元妻エヴィリンの父親が所有する、冬のミネソタの別荘にたどりつく。雪深い湖畔に建ち、11の寝室を持つ大邸宅。ボウリング・レーンもある(ニューヨークのフリック・コレクションの邸宅にもボウリング・レーンがある。ある時期のアメリカ人富豪のステイタス・シンボル)。アンジーと現地で知り合ったガイドは、彼女と共謀して邸宅の高級車や家具や銀食器を売り払ってしまう。しかし銀行強盗も金目当てだったわけではないボイドはひとり鬱々とし、自らの過去を葬る自殺を考えている。暴力男ヘンリーが現れ(元妻エヴリンの頼みでごく軽く)ボイドの指の骨を折るが、ボイドはそれを唯々諾々と受け入れる。

こんなパルプ・フィクションふうな物語の合間に、ミソメイニアという感染症がいかにアメリカを蝕んだか、述懐がはさまれる。

「ミソメイニア(虚言症)はその最も初期の犠牲者を、チャットルームの常連の中に見いだした。……リオ・グランデ河に沿って壁が構築された。オルタナ右翼団体のメンバーたちは、女性を含めて、合衆国大統領のいかがわしい嘘をずっと前に許していた。時が過ぎた。2019年の夏までには、氷河が溶けるにつれて、国家から節度という塊がどんどん離れていき、ミソメイニアック(虚言症者)たちが、彼ら自身の構築した世界に避難場所を求めたのだ。ミズーリ州セント・ジョゼフでは、ウィラード・スイフトという47歳の家長が、妻と7人の子供たちに向かって、自分は人で賑わうウォルマートの冷凍食品売場で、アメリカの国王に戴冠したと告げた」

正直なところ、ここに出てくる笑いには、アメリカ人の日常生活に通じていなければ理解できない部分もけっこうある。アメリカでアメリカ映画を見ていて、観客がクスクス笑っているのに一人理解できずに取り残された、あの感じ。同様に頻繁に出てくる店の名前や商品名にも、よく分からないものがある。まあ、そういうことを差し引いても、十分に楽しめることは間違いないが。

ところで、嘘と強欲にまみれた登場人物のなかで、ひとり鬱々とするボイド。前にも挙げたけど、50年以上前に見た映画『バニシング・ポイント』を思い出してしまった。デンバーからサンフランシスコまで車の陸送を請け負った主人公が、中西部から西海岸まで15時間で行けるか賭けて砂漠を突っ走る。白バイやパトカーを振り切り、封鎖線を突破し、最後は巨大なパワー・シャベルに突っ込んでいく。賭けのはずが、車で走ること自体が主人公のなかで途中から別次元のものに変容している。ボイドは映画の主人公みたいに行動する男でなく、うじうじと思い悩む中年男だけど、銀行を襲うという決心はまぎれもなくバニシング・ポイントを求めてのことだろう。

でもそのうじうじが、映画の主人公と違ってボイドの命を救うことになった。最後、生き延びたボイドはカリフォルニアのアンジーの家にいて、彼女と相変わらずジョークみたいな会話を交わしている。

読み終えて本の最初のページに戻ると、二つの巻頭言が掲げられていたのに改めて気づいた。最後まで読んでから読みなおすと、それがいかに作者によって周到に選ばれ、本書の核心を示しているかが分かる。

「我らは心に幻想という餌を与え、心はそれを食して凶暴に育った ──ウィリアム・バトラー・イェーツ」

「この国は真実を愛するものたちの国ではない ──ハンター・S・トンプソン」

感染症であるミソメイニアに国境はない。アメリカだけでなく、ロシアや中国やイスラエルはいうまでもなく、ヨーロッパへも、そしてこの国にもウィルスは既に侵入しているようだ。(山崎幸雄)

| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |

Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.