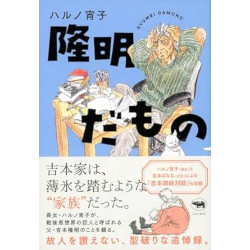

隆明だもの【ハルノ宵子】

隆明だもの

| 書籍名 | 隆明だもの |

|---|---|

| 著者名 | ハルノ宵子 |

| 出版社 | 晶文社(296p) |

| 発刊日 | 2023.12.12 |

| 希望小売価格 | 1,870円 |

| 書評日 | 2024.07.18 |

本書は晶文社が2014年から刊行した「吉本隆明全集」(全38巻)の月報に長女のハルノ宵子が父・隆明の思い出を連載してきたものに加えて、吉本ばななとの姉妹対談や編集者との対談をまとめた一冊。2024年5月の時点でこの全集は34巻まで刊行されているが、初回月報にハルノが書いた後、「ぜひ、また書いてください」「はい、できるだけ」といった出版社との気楽な会話で始まった様だ。

私は学生の頃から「隆明」は「りゅうめい」と読んでいるが、本名は「たかあき」。晶文社のサイトでも全集紹介には「吉本隆明(よしもと・たかあき)」と書かれている。著者は本書タイトル「隆明だもの」を「たかあき」か「りゅうめい」か、どちらに読ませたいのだろうか? そんなことを考えながら読み始めた。

私はこのブック・ナビで書いて来た読書感想文(244冊)の中で、吉本隆明の本は「家族のゆくえ」(2006)と「開店休業」(2013)の2冊を取り上げている。学生時代に「言語にとって美とはなにか」と「共同幻想論」に出逢って、今もって私の本棚の一角を占めているものの、ハルノ宵子の言う「隆明支持者」という程の入れ込みはない。ただ、「共同幻想論」の中で社会と個の間に存在する「家族=対幻想」と位置付けている家族論と、40年という時を経て80才を迎えようとする隆明自身の老齢化を語っている「家族のゆくえ」との対比に興味を持ったことから、「家族のゆくえ」を取り上げた。そして、その家族論はハルノ宵子の筆で引き継がれているのが本書という事になる。

本書ではハルノ宵子は長女として、父隆明を中心に母和子について、子供の頃からの思い出と両親との会話から家族の素顔も見えて来る。同居の両親との介護生活のどたばたやストレスといった、長い時間接している家族なればこその葛藤も描かれている。母を失い、父を失ってからは徐々に自分の気持ちを客観的に表現出来るようになってきて、こんな気持ちで話していたのかと反省を込めて振り返っている著者の姿がある。

「病院で目を閉じていた父。耳は聞えているはず。ためらいを打ち消して手を握ってみた。50年振り。父は私と似た性格でお互いにベタつくことを避けてきた。手を握るという行為は『想い』そのもので、キミも頑張れ、オレも頑張る、これが最後かも、ごめんな、ありがとう、また会おう・・・・そんな想いが込められていた」

彼女はもはや「思想」ではなく「一緒に過ごした身内としての感覚」と語っているのも良く判る文章だ。

この一家は1980年代、隆明は忙しく文筆成果に追われるなか、歌人でもあった和子は体調を崩して1986年に結核を患い、家で寝たきり状態になった。また、1996年8月に隆明が毎年家族や仲間と訪れていた西伊豆で溺れ、意識不明状態で病院に搬送された。翌日には意識が戻ったものの、著者はこの事件が隆明にとって人生の分水嶺で、この事件前までが「往き」の仕事、この事件以後は「還り」の仕事になっていたと書いている。この後、筆記することは出来なくなり、今日であれば、音声入力の精度も高く人の手を煩わすことなく文章化も可能だったと思うのだが、パソコン入力に挑戦したりしていた様子も記載されている。

そして、2000年に大腸ガンでの入院を境にオムツの生活となり、2010年代はボケが始まり、夢と現の境界で生きていたという生活だった様だ。こうした、両親を支えたのがハルノである。老化していく両親と生活を共にして死に付き合えたのも幸せだったかもしれないというハルノの文章に、隆明も安心と感謝で包まれているのだろうと思う。しかし、歩行も難しくなっても、隆明は最後まで介護認定を受け、筆記が困難になり、ボケも始まっていたものの、しゃべることだけは最後まで達者だったという隆明の姿は「家族のゆくえ」の最終章で隆明自身の80才前後の老齢実感を書いている。

「音楽療法と称して、高齢者に合唱させ、リズムに合わせて手足を動かすことをしている。身体の運動性を誘導するために音楽を利用している。ただ、これは老齢者は阿呆になっても良いから愉しく遊びながら死ねといっているようなもので、これほど馬鹿にした話は無い。これなら体操を教えれば良い。また、老人は一人一人、別々の人生と思いを持っている。同じようなことを考えているわけではない」

この文章を読んだ当時(2006年)私は59才で、あまり隆明のこうした思いに共感出来なかったこともあり、ブック・ナビの読書感想文でも「10年後に読み返してみようと思う」と書いている。今回18年振りに「家族のゆくえ」を読み返してみて、そこまで医師や看護師の人達の親切さを否定するのではなく、上手く彼らの知識と技術を老人側で活用する術を身に付けるのも必要と思うのだ。ただ、それは私自身がまだそこそこ健康で生活しているという前提が有るのかもしれないし、高齢者支援の在り方、体制もこの20年で変わりつつあるという事かも知れない。

そんな親子観と吉本隆明一家の生活描写から、父隆明、母和子、長女ハルノ宵子、二女吉本ばなな、各々の個性あふれるというか、几帳面で頑張り屋の性格が見て取れる。隆明は妻の体調が崩れてからは子ども達を支える家事をこなし、食事なども面倒を見ていたという完璧な親としての姿や和子の丁寧の域を越えて几帳面すぎる料理に恐れおののく娘たちの姿などは本書を手にしない限り判らない。著者ハルノ宵子の自由奔放さも決して父母に劣ることは無い個性であり、隆明の遺骨を散骨した話はその象徴だ。

「私は納骨前に骨壺を開けて一握りの骨を取りわけた。・・・不忍池にも放り込んだ。谷中の桜並木、夕焼けだんだんの上で骨をまいた。・・・・」

公共の場所での散骨については、いろいろな規制があるのだが、あっけらかんと父親の思いの深い場所に散骨して歩いている。

そして、この散骨の場所からも判るように、一家は文京区近辺の不忍の池近辺から、田端、千駄木、本駒込というエリアで転居しながら生活していた。かくいう私は生まれてから大学時代の半ばまで巣鴨に住み、小学校は滝野川、中高は日暮里だったので、若き自分の生活領域の近くに吉本隆明が住んでいたことに今更ながら気付かされる。しかし、彼がどこに住んでいるかなどは特に気にしたことはない。別の味方をすれば「吉本の文章や発想」に興味を持っていたものの、「吉本隆明」個人を知ろうという感覚は無かった。だからこそ「言語にとって美とはなにか」と「共同幻想論」が60年間も私の傍に居続けているのだろう。それにしても、今回読み返した「共同幻想論」の活字が小さいことに驚き、私の年齢を思い知らされることになった。(内池正名)

| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |

Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.