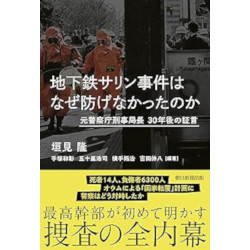

地下鉄サリン事件はなぜ防げなかったのか 【垣見 隆】

地下鉄サリン事件はなぜ防げなかったのか

| 書籍名 | 地下鉄サリン事件はなぜ防げなかったのか |

|---|---|

| 著者名 | 垣見 隆 |

| 出版社 | 朝日新聞出版(328p) |

| 発刊日 | 2025.02.07 |

| 希望小売価格 | 2,090円 |

| 書評日ほか | 手塚和彦ほか編/2025.04.18 |

地下鉄サリン事件から30年が経つ。テレビ・新聞では地下鉄サリン事件やオウム真理教に関する特集が組まれた。当時の教祖麻原彰晃の異様な姿や幾つかの事件が折り重なって思い出さされる。オウム真理教と関連が明確なものも不明なものが混在して記憶されているというのが実態である。その意味でも本書は一連のオウム関連事件の再認識のトリガーとなったし、検察・警察側の捜査動向や課題も知るところが多かった。

本書はタイトルにあるように、地下鉄サリン事件発生時に警察庁刑事局長だった垣見隆に対する聞き取りを取りまとめたものである。垣見は1965年東大法学部を卒業、警察庁に入庁したキャリア官僚である。刑事局長を退任した後、警察大学校校長に就任し1996年に退官。以降弁護士として活動し現在に至っている。退官後もオウム真理教に関する取材は受けずに沈黙を守って来た。しかし、地下鉄サリン事件から30年という節目という事もあり編者の一人である東大で共に学び、弁護士としても交流を持っていた手塚和彰から背中を押され、今回の原則オンザレコードでの聞き取りという企画に応じたという。

オウム真理教に係わる事件については今までも多数の書籍や報道がなされているが、他の資料とのクロスチェックというよりも、まずは垣見の話を聞くことに注力しつつ、地下鉄サリン事件は防げなかったのか。防げたとしたらどこで間違ったのかを明らかにすることが聞き取りの目的と言っている。

垣見は1993年9月に警察庁刑事局長に就任し、前任者は後の警察庁長官になる国松孝次だった。この時点で国松からオウムに関する事案の引き継ぎはなかったと言っているように、警察庁視点では坂本弁護士一家行方不明事件を始めとしてオウム教団と信者とのトラブルや信仰に関係する親族間の問題としてとらえており、警察庁の立場では県警が担当する個別の事件でしかなかった。だからこそ、垣見は1994年6月の松本サリン事件ではじめてオウムを危険な集団として認識したと言っているのが象徴的である。

松本サリン事件では長野県警は第一通報者の河野義行さんを当初から容疑者として捜査を行った。数週間後に現場からサリンが検出されたり、オウムの関連団体がサリンの原材料となる三塩化リンを購入していたことを把握したものの、警察庁刑事局としては松本サリンとオウムの結びつきの証拠には至っていないと判断している。こうした対応を適切とみるか、慎重過ぎると見るか判断は分かれると思う。

1994年7月に神奈川県警から上九一色村の教団施設周辺で異臭が有ったとの情報をもとに警察庁は長野県警に土壌調査を依頼し(垣見は指示ではないと言っている)、採取した土壌からサリン製造の残渣物が含まれていることを10月に突き止めた。こうしたステップを踏んで、10月に警察庁は全国警察にオウムに係わる事件・家出・行方不明者などの調査をしている。結果85件が報告されたがあくまで個別の事件であり、教団をターゲットに統合的に取り締まるという判断には至っていない。また、12月に警察庁で長官以下の局長クラスでいわゆる御前会議が開催され、上九一色村教団施設の捜索について実施方針は示されたものの、実施期日を決めるに至らなかった。こうした流れを見ていると、警察組織として統合対応力の弱さというか遅さが明らかである。その原因として垣見は、警察庁・都道府県警の分権的組織構造や責任体制によるとしている。加えて、聞き取りを読んでいると組織間の不信感も気になるところである。

あけて、1995年1月に読売新聞がオウム施設でサリン残渣物が発見されたとスクープ報道を行った。これについては二つ重要な点がある。一つはこの情報は12月の御前会議の資料が流出したと見られ、警察庁内部の情報管理の甘さも垣見は認識している。二つ目はこの報道によってオウム側も組織防衛の動きを強めたと言われている点である。

2月28日の公証役場事務長拉致事件の発生で、それまでオウム真理教関連捜査に参画していなかった警視庁が対オウムの戦列に本格的に加わることになる。全国警察人員の20%近くを有する警視庁の戦列参加は戦略的にも大きな意味を持っていた。上九一色村教団施設の一斉捜索は3月16日の会議で3月22日に実施することが決まり、防衛省にも防護服や武器の貸与について要請が行われた。一方、オウム側は3月18日の麻原を含めた謀議で3月20日の都内多発テロ実施が決定され、予定通り3月20日に地下鉄サリン事件が実行された。事件とともに教団幹部たちは報道機関の取材に積極的に応じ、テレビ番組にも出演してオウム真理教はサリン事件と無関係という主張を各メディアに繰り広げた。事件の実行から広報に至る緻密な計画が作られていたのだろう。

教団拠点の一斉捜索は3月22日に2500人の警官が動員され実施された。垣見は「22日の大捜索で警察庁刑事局の役割は終わったといえる」と語っているが、事件対応を取りまとめる責任部署の長としては決められた範囲で仕事をするだけといった思いが出ている。

3月30日に国松警察庁長官の狙撃事件が発生し、以降教団幹部の逮捕が続きその供述から多くの事件でのオウムの関与が明らかになっていく。5月16日についに麻原彰晃が逮捕される。こうした状況下で官邸サイドからの要請を受け垣見は村山総理と野中国家公安委員長に週一のペースで直接報告をしていた。ただ、警察は政治から中立であるべきとして、警察庁の局長が事件・捜査の報告のために官邸に行くのは問題との声も警察内に有ったという。このような内部での意見対立が強まったのは6月15日に国松長官が退院し職場復帰してからであり、週刊誌でも垣見の行動への批判記事が出始めたと言う。9月に垣見は警察大学校長に異動となり「自分は更迭だと思った」と語っている。

一連のオウム関連の事件対応を振り返って地下鉄サリン事件は防げたのかという視点で考えてみると、1994年12月の警察庁御前会議で教団施設の一斉捜索期日を決断出来なかったという点、内部情報管理の甘さ、情報共有と統合して考える力の欠落、組織間の方針や考え方の相違などが事前防止を妨げた要素ではある。それは戦前の警察組織は内務省により一元管理されていたが、戦後その反省もあり都道府県警の自主と分権に委ねた運営が定められた。全国的な視点で刑事犯を取り締まる警察庁刑事局の権限は弱くなり直接的な指揮命令は出来なくなったことが根源にある。加えて、1995年当時は後藤田正晴に代表される旧内務省官僚たちが政界で影響力を持っていたことから、戦前の大本教に対する捜査と徹底した粛清事件に関して戦後宗教弾圧として非難された事にも起因し、宗教団体捜査について慎重だったと言う見方もある。一連のオウム真理教に関する事件の反省も踏まえて、警察法改正や宗教団体活動の把握のための宗教法人法の改定が行われたのは当然だろう。

この事件を振り返る時、1995年の社会情勢はバブル崩壊にともなう経済低迷で金融機関の破綻が始まった時代だった。そんな社会の不安定さが若者たちの不安を高めカルト集団の活動を助長させたとも思う。また、私は外資系IT企業で25年間係わって来た金融企業のシステム販売・開発・運用を担当から、1995年1月付で本社社長室に異動して社長補佐になった。まったく仕事の内容も異なることで日々戸惑っていたことを思い出す。ただ、緊急時の企業対応を学ぶことが出来たのも、1月に神戸淡路大震災が発生したことや、本書の本題の地下鉄サリン事件だった。当時は毎日午前8時には出社していたので3月20日も事件に巻き込まれることは無かったが、社員や顧客の影響など情報収集に追われた。当社でも10名程の社員が巻き込まれ救急搬送された。そして、社長から米国本社へ事件の報告メールを作れと指示されたものの、「サリン」「カルト集団」など今まで未知の分野の英語が全く分からずひどく苦労した事を思い出す。それにしても、あの集団は何だったのかという疑問と未解決部分の闇の感覚は拭えず、まだまだ見えてない部分が多いことを痛感しつつ本を閉じた。(内池正名)

| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |

Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.