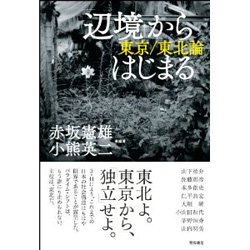

「辺境」からはじまる 東京/東北論【赤坂憲雄・小熊英二】

「辺境」からはじまる 東京/東北論

| 書籍名 | 「辺境」からはじまる 東京/東北論 |

|---|---|

| 著者名 | 赤坂憲雄・小熊英二 |

| 出版社 | 明石書店(360p) |

| 発刊日 | 2012.05.20 |

| 希望小売価格 | 1,890円 |

| 書評日 | 2012.08.12 |

3.11から2カ月後の昨年5月、赤坂憲雄、小熊英二、山内明美という世代も専門領域も異なる3人の研究者・評論家が、東日本大震災と福島第一原発の事故について一橋大学で鼎談をおこなった。その内容は単行本として『「東北」再生』(イーストプレス)にまとめられたが(book-naviで<正>氏が取り上げている)、本書はその続編に当たる。

その後、この3人が中心になって、東北をフィールドに研究している若手研究者の報告を聞く会が定期的に開かれた。本書には山内を含む8人の研究者がその場での報告を基に書いた論考8本が収められ、それを受けて巻末で赤坂と小熊が対談している。

これらの論文に共通しているのは、「『東京』と『東北』、『中央』と『辺境』の関係に象徴される近代日本、現代社会のありように対する問いかけと、それを変えようとする模索」(小熊)である。目次からいくつかひろってみれば、「東京の震災論/東北の震災論」(山下祐介)、「『大きなまちづくり』の後で─釜石の『復興』に向けて」(大堀研)、「核燃・原子力論の周辺から描く東京/青森/六ヶ所」(小山田和代)といったタイトルからも、その問いはうかがえる。なかで、いくつか興味を持ったものを紹介しよう。

原発もそのひとつとしてあるが、高速道路やダムなどの大規模公共事業、ゴルフ場や温泉付宿泊施設といったリゾート開発、公共ホールや美術館などのハコモノ建設について、東京と地方の関係はどこも共通の構造を持っている。「プロセスが東京発であること、利益が東京と地方で分配されること、しかし失敗の責任は地方がすべて負うこと」(山下)である。その公共事業が失敗したり、維持費に苦しむ自治体では財政が圧迫され、ひいては「地方ではもはや基礎的な生活基盤さえ失いかねない状況をつくりだしている」(同)。

とはいえ、あらゆる自治体がそのような中央─地方の構造に絡めとられているわけではない。地震と原発事故の被害を受けた東北には、さまざまな試みによって地域の自立を図っている自治体も存在している(していた)。そのひとつが原発事故で全村避難した福島県飯舘村である。

飯館村では、1995年から行政区(都市の町内会や自治会)ごとの自治能力を強化するために「地区別計画」をつくっていた(佐藤彰彦「全村避難を余儀なくされた村に<生きる>時間と風景の盛衰」)。

この計画では、村内の20地区がそれぞれ10年後の自分たちの地区の将来像を住民自身が議論し、どんな事業が必要かを決める。その計画に対して予算がつき、事業の実施も住民自身が行う。役場の関与は、事務処理の支援や専門的アドバイスを求められた場合に限られる。

ある住民の回想。「自分たちのやりたいことに金が使えるもんだから、そりゃあみんな必死んなって考えたわよ。あん頃はとにかく楽しくてしかたなかったわなぁ」

2000年以降は、資金獲得も含めて各地区が自立した「地域経営」を目指していた。合言葉は「までいライフ(飯舘流スローライフ)」。原発事故で「有名」になって以降、さまざまな報道で飯舘がユニークな村だとは聞いていたけれど、こんなふうにしっかりと地域の自治を実践していたとは知らなかった。原発事故後の私たちに最も必要とされる姿勢と実績の積み重ねが、当の原発事故によってずたずたにされてしまったとは、なんという皮肉だろう。

また例えば岩手県葛巻町は、町をあげて再生可能エネルギーに取り組んでいることで知られる(茅野恒秀「多様な生業戦略のひとつとしての再生可能エネルギーの可能性」)。

北上山地の山間に位置する葛巻は、昭和40年代に企業誘致に失敗した後、酪農と林業の第一次産業を基幹に、そこから派生する多角的な収入源を確保するという町づくりを始めた。

公営の「くずまき高原牧場」は関東・東北の酪農家から牛を預かり育成する事業を成功させた。牛乳・肉牛・パン・チーズの製造、レストラン経営、宿泊施設、自然体験ツアーなども展開している。また牧場から出る糞尿やごみ、林業から出る木質バイオマスからバイオマス発電を行っている。町にはほかに12基の風車を持つ風力発電所があり、太陽光発電も計画されている。現在、町は使用する電力量の1.6倍の電力をつくりだし、余った分を東北電力に売っている。

ところがエネルギー自給ができているのに、東日本大震災で町は2度にわたって停電に見舞われた。送電を東北電力の広域送電網に頼っていたためだ。そこで震災後、町はすぐに「エネルギーセンター」の整備構想を打ち出す。町の中心部に太陽光パネル、中小水力発電機、バイオマスプラントを集約し、停電時には自家発電に切り替え、役場、病院、学校など公共施設に電力と熱を供給する計画だという。「震災後1ヶ月で構想は明確で、対応の素早さに驚いた」と筆者の茅野は記している。

そんな個別の自治体をフィールドとした論文とは別に、東北と米の関係を歴史的に捉えた山内明美「<飢餓>をめぐる東京/東北」が面白い。

現在、東北を旅して私たちが目にする見渡す限りの田んぼの広がりは「近代の風景」だと山内は言う。

稲はもともと亜熱帯の植物なので、東北地方の稲作はたびたび凶作に見舞われた。近世に凶作は4年に1度の割りで起きていて、1695(元禄8)年の凶作では津軽藩の餓死者は7万人を超えた。岩手から北の地域では、かつては稲よりも稗が栽培されていた。1910(明治43)年の岩手県北部では、水田が13%に対して稗などの畑が87%を占めている。稗の栽培が完全に消えたのは戦後の1960年代のことだ。一方、山形県を中心に寒さや病気に強い稲の品種改良が進んでいた。その結果、明治時代には反当り収量で東北各県は全国平均以下だったが、戦後には全国平均を上回り、平成に入ると全国トップクラスの収量になっている。

「寒冷な東北地方において高水準の稲作を実現するためには、近代の新しい技術なしには不可能」であり、「東北にとっての近代化は、田んぼの風景の拡大過程でもあった」。

この東北の稲作「近代化」は、戦前の植民地経営にも利用された。1918(大正7)年の米騒動をきっかけに、食料不安を払拭するために朝鮮・台湾で産米増殖運動が繰り広げられることになった。内地米と変わらない味をつくりだすために、同じ寒冷地である東北から朝鮮に渡った農業技術者が多数いたという。

産米増殖運動のために、朝鮮では国策会社や植民地地主が農地を収奪し、土地を奪われた多数の朝鮮人が職を求めて日本へ流れてくることになった。一方、凶作に見舞われた東北地方でも、多数の小作が都市へ流出したり、娘を身売りすることとなり、やがて満洲移民の要因ともなる。

戦後、「国内最大の稲作穀倉地帯」となった東北地方の水田は、「その牧歌的な風景の広がりの下で、植民地での多大な犠牲の中での政策と、自然災害/飢餓の記憶の上に成立している」と山内は述べている。

いささか玉石混交の気味はあるけれど、8編の論考からは知らないことをずいぶん教えられた。3.11後のこの国を考える上で、たくさんのヒントももらった。巻末の対談も、すこぶる刺激的だ。

赤坂が、明治以後に干拓された水田はほとんど泥の海と化したが、それを元に戻すことにリアリティを感じない、風車を立てて潟に戻してやればいいんじゃないか、と問う。小熊は、再生可能エネルギーも近代であり、風車を立てて潟に戻すとは原始に戻るのでなく近代のフェイズが変わることだと理解すべきでしょう、と答える。

2人に共通するのは、1960~80年代の繁栄した日本は「特殊な条件下に生まれたもの」であり、そこへ戻ることはできない、という認識である。また「基本的にあるものを使い(除染して完全に元へ戻すなど、できないことを目指さない)、お金をかけずに(大資本や補助金頼りをやめる)、リスク分散していく(集中投資や単作特化型開発をしない)というやり方が低成長の時代にはいい」という戦略である。

「復興」も「再生」も、この認識を共有した上でなければ、高度成長の見果てぬ夢をもう一度追いかけるだけのものになり、それは更に巨大なツケを孫子の世代に残すのではないか。今の政治の動きを見ていると、それがいちばんの心配の種だ。国破れて山河なく「強靭」なコンクリート堤のみ残りき、とはしたくない。(雄)

| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |

Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.