人びとの社会戦争【益田 肇】

人びとの社会戦争

| 書籍名 | 人びとの社会戦争 |

|---|---|

| 著者名 | 益田 肇 |

| 出版社 | 岩波書店(652p) |

| 発刊日 | 2025.09.04 |

| 希望小売価格 | 4,730円 |

| 書評日 | 2025.11.19 |

『人びとの社会戦争』は、なんとも刺激的な本だ。大正から昭和にかけての戦前・戦後史を扱ったこの本のサブタイトルは「日本はなぜ戦争への道を歩んだのか」。この問いに対する著者の答えをあらかじめ言ってしまえば、それは人びとが戦争を望んだから、という身も蓋もないもの。では、なぜ人びとは戦争を熱烈に支持したのか。その理由を著者は600ページ近くにわたって独特の視角から解き明かしている。

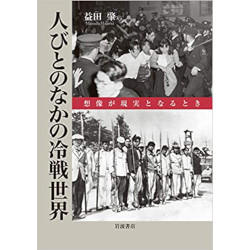

著者の益田肇は日本近現代史、20世紀アジア史を専門とする研究者。前作『人びとのなかの冷戦世界』(本サイトでも取り上げた)は毎日出版文化賞、大佛次郎論壇賞を受賞している。

前作と今作のタイトルには「人びと」という言葉が共通している。それが著者の視角を表している。ふつう昭和の戦争期をテーマとする場合、政党政治の堕落とか軍部の台頭とか、昭和恐慌の影響とか、政治や軍事、経済、文化といった分野から論じられることが多い。でも益田はここで「人びと」に注目する。人びと、つまり多くの庶民が日常生活を営んでいる社会、あるいは世間で、この時期、何が起こっていたのか。

それを調べるために著者は膨大な史料、個人の日記、手紙、投書、投稿された短歌や俳句、全国と地方の新聞、大衆雑誌、戦時団体の会報や右翼団体の機関誌、政治家や政府高官、社会運動指導者の回想録などに当たっている。そこから多くの文章が引用され、そのため研究書でありながら、戦争へ向かう時代に人びとが何を感じ、どう行動したかの読み物的な側面もそなえることになった。ジャーナリストを経て研究者となった著者の面目躍如だろう。

冒頭、金原まさ子という女性の開戦2か月後の日記が引用されている。「日本が立つか立たぬかの瀬戸きわなのです。……莫大なる富力を以てちいさな日本や日本人を駆逐し、排日侮日に数々におごり高ぶる米! ……今こそ思ひ知らせるべき秋(とき)が来たのです」。この激烈な日記を書いた金原は東京生まれの東京育ち。結婚前は都心の高等女学校に通い、学校を早退して銀座に繰り出し、カフェやダンスホールで遊び、夫となる慶應ボーイともダンスホールで知り合った。読書好きで、探偵小説やきわどい恋愛もの、猟奇的な犯罪ものを好むモダンガールだった。それを紹介した上で、著者はこう問いかける。「何が当時の人々を、そこまで激しく、真摯に、突き動かしていたのか」。

その理由を探るために、著者は大正時代まで遡る。大正は何人もの物書きに「大切なものが決定的に失われつつある」と感受される時代だった。明治から大正デモクラシーと呼ばれた時代への文化的・社会的な変化と断絶は、旧幕時代と明治時代の差よりはるかに大きかった。全国に鉄道網が整備され、ヒトとモノが激しく流動した。洒落者の男や、断髪しパラソルに洋装のモダンガールが街を闊歩し、自動車が走り、マグロやブリが流通して食は贅沢になり、女郎屋が増え、村の女性は女工などとして都会へ出た。タイピストなど女性の社会進出も増えた。小作争議や労働運動が激増し、部落解放運動が生まれた。ひと言で言えば伝統社会と、そこで価値とされた「男らしさ」「女らしさ」「〇〇らしさ」が崩れ、新しい価値観が人々を惹きつけた「解放の時代」で、その裏で村落共同体の一体性が崩壊しつつあった。

「この『解放の時代』とは、伝統の破壊であり、価値体系の崩壊する時代だった。そうした時代は、一方で、解放の声を挙げはじめた人びとを勇気づけるものだったが、他方で、社会のより大多数の人びとを苛立たせるものでもあった。事実、伝統や秩序の回復、また『らしさ』の復権を願う声がくすぶりはじめていた」

と書かれるように、新しい価値観がもたらした激しい変化への反動として、それに苛立ちや不安を感ずる人びとによって草の根保守と言うべき動きが生まれる。例えば右翼から左翼まで集まった老壮会や猶存社は「あるべき姿」「日本らしさを取り戻す」ことを訴えた。草の根保守のはしりとも言える団体だったが、その動きは昭和に入って大きな運動になり一世を風靡することになる。その主な参加者は在郷軍人層や地元に根づいた中小事業者、中下層の男たちだった。そのような運動が優勢になった時期を著者は「引締めの時代」と呼ぶ。もっとも昭和前期は、ともすると戦争へ一直線になだれていった時代と考えられるけれど、細かく見ると、いったん自由と贅沢を知った「解放の時代」の諸要素が根絶されることはなく、特に戦時好景気の時期にはしぶとく蘇って草の根保守を苛立たせた。

そんなふうに大正から昭和期に人びとが暮らした社会の趨勢を「解放の時代」と「引締めの時代」の相克として捉えるのが本書の基本的な姿勢だ。その相克を著者は「社会戦争」と呼ぶ。伝統的な価値観をよしとする人びとと、新しい価値観をよしとする人々が(時にそれは一人の人間のなかでも変化するが)日常生活を営む社会のなかで対立し、戦っていた。

満州事変が始まり、1937年には「爆弾三勇士」ブームが起こった。爆弾を抱え敵陣で自爆した三人は、その自己犠牲と豪胆さを「本来の日本男児」と称えられ、美談として映画や歌にもなった。著者はこのブームを「軍国主義の高揚というよりも『男らしさ』の鼓舞であるとしたジェンダー視点」から捉えて次のように言う。「それは『解放の時代』に生じた身の回りのさまざまな『敵』──モダンガールからモダンボーイ、享楽、贅沢から個人主義、多様性など──に対する、人びとの戦いだったのではないのか。……人びとは、満州事変支持を通して、それぞれの社会戦争をたたかっていたのではないのだろうか」。

満州事変で「国防」「非常時」が叫ばれるようになるなか、大阪の主婦が中心になって国防婦人会が生まれ、それは瞬く間に全国に広まった。白い割烹着に白タスキを「制服」として出征兵士を見送り、贅沢を批判し節約を呼びかけた。「それは、モガや女給、エロティック・カフェの台頭で象徴されるような、個人主義的で享楽的、また多様性で特徴づけられるような『解放の時代』の女性に代わる女性像を見つけること。端的に言えば、それは、家族や地域コミュニティといった共同体の調和を重んじ、『妻らしい』『母らしい』真面目な女性の姿への復帰願望の表れだったのではないのだろうか」。

とはいえ1930年代前半は景気が良く、「解放の時代」の余韻は続いていた。都市のサラリーマンも労働者も家計収入が増え、人びとは映画に、ラジオに、旅行に、教養に、またカフェでダンスに興じ、男たちは遊郭で散財していた。「非常時」が強調されるなか、宇野千代が主宰する雑誌『スタイル』では、男の香水は許されるかが議論され、今年の水着の流行は「背中が丸出し」の記事が載っていた。

やがて盧溝橋事件が起こり「挙国一致」が叫ばれるようになる。著者は「挙国一致」という言葉について、「国内における対立克服の方が、中国情勢よりも重要な問題だった」と分析する。「日中戦争の勃発と拡大、それに伴う非常時気運と戦争熱の盛り上がりは、それぞれの社会戦争をたたかってきた全国各地の無数の人びとに、それぞれなりのローカルな戦いを有利に展開する絶好の機会を与えたのではないか。そしてそれこそが、社会にとっての──より厳密にいえば、社会の『あるべき姿』を回復したいと願う者たちにとっての──戦争の魅力だったのではないのか」。

こんなふうに政治や軍事でなく、社会や世間という窓からこの時代を見ると、人びとにとって戦争は目的というより国内の社会戦争を有利に戦うための手段として使われたようにも見えてくる。

「『戦争』や『全体主義』、あるいは『東洋の平和』という『目的』の達成自体を願っていたというよりも、それらを支持するという『行為』自体を欲していたのではないか、その『行為』を実践することで人々は自らの日常をめぐる戦い、つまり身の回りの社会戦争を延々と続けてきたのではなかったのか」

しかし手段であったにせよ、人びとが戦争を熱烈に支持する声は、積み重なり、新聞ラジオのメディアで増幅され、それ自体で力を持ち始める。それこそが「現実」になり、圧倒的な「空気」として逆に政治家や軍部をしばり始める。後半の章で著者は、近衛も東条も、陸軍も海軍も開戦を望んでいなかったのになぜ戦争に至ったのかを、やはり社会戦争という視点から論じている。そこでは「総力戦体制」も「国家が戦争準備のために社会を動員しつくした政治体制というより、むしろ人びとが社会引締め運動の恒常化のために作り上げた社会装置」と分析される。

著者のこうした視点は、従来の歴史叙述がともすると、軍部の台頭と横暴が戦争を引き起こし、人びとはそれに巻き込まれたとする、人びとを受動的な存在として捉えることへの疑問から生まれているようだ。そうではなく、社会に生きる人びとを主体に考えると、人びとは日常生活のなかで価値観を巡って不断の戦いを続けており、その戦いがもたらす力(輿論というか空気というか)は政治家や軍人を動かすまでになっていた。

そう考えると、異なる価値観を巡る社会戦争は、どの時代、どの地域でも、その条件によって戦いのテーマは変わるにせよ、いつも起こっているし、起こりうるということだろう。実際、トランプのアメリカは著者の言う社会戦争の真っ只中にあるし、この国でも先ごろ「日本人ファースト」という言葉をきっかけに大きく空気が動き、それが選挙結果を左右したのを体験したばかりだ。いままた、世界的に社会戦争が激化する「引締めの時代」に入りつつあるのかもしれない。この国と世界の現在と未来を考える上で、とても大きな刺激をくれる歴史ものだ。

最後にひとつ。50年前の文庫本のように小さな活字で2段組み本文570ページは、苦渋の決断だったろうと想像するにせよ、年寄りにはきつかった。(山崎幸雄)

| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |

Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.