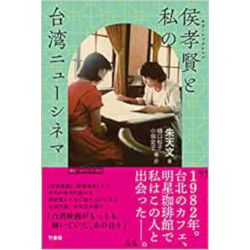

侯孝賢と私の台湾ニューシネマ【朱天文】

侯孝賢と私の台湾ニューシネマ

| 書籍名 | 侯孝賢と私の台湾ニューシネマ |

|---|---|

| 著者名 | 朱天文 |

| 出版社 | 竹書房(288p) |

| 発刊日 | 2021.04.08 |

| 希望小売価格 | 2,750円 |

| 書評日 | 2021.07.19 |

「台湾ニューシネマ」と言っても、ある年齢以上のコアな映画ファンでなければピンとこないかもしれない。台湾ニューシネマとは1980年代、侯孝賢(ホウ・シャオシェン)、エドワード・ヤンといった当時30代の若手監督がつくった新しい映画群のこと。それまで娯楽映画しかなかった台湾映画に、現代史を素材にしたり台湾社会に深く切りこんだ作品をもたらした。なかでも、大陸から渡ってきた蒋介石政権による台湾人虐殺を主題にした『悲情城市』(侯孝賢監督)がヴェネツィア映画祭グランプリを獲得したことで世界的に知られるようになった。

著者の朱天文(チュー・ティエンウェン)は作家で脚本家。彼女の小説『小畢的故事』が映画化されたことをきっかけに侯孝賢と知り合い、以後、侯監督の18作品で脚本を担当することになった。この本は著者と侯孝賢の出会いに始まり、何本もの傑作を共につくりあげる過程で、その時々に台湾メディアに発表したエッセイを集めたもの。二人を中心とする仲間の同志的結びつきや作品の背景について、当事者によって語られることで台湾ニューシネマがどのように生まれたか、その実相がよく分かる。

実は小生、朱天文さん(個人的な記憶については「さん」づけで呼びたい)に一度だけ会ったことがある。1993年の台北。当時所属していた新聞社の出版部門で侯孝賢についてのムックをつくる企画が通り、3週間ほど台湾に滞在していたときのことだ。用件は原稿執筆の依頼と写真撮影。

6月の台北は、むっとする暑さだった。太陽が照りつける昼下がり、指定された店に行くとそこは無人の酒場。重い扉を開け中に入ると窓のない室内は天井からの灯りだけで暗く冷房がきき、いきなり深海にもぐりこんだ気分になった。長い髪を無造作に束ね、くすんだオレンジのワンピースを着た朱さんがスポットライトのなかで微笑んでいた。そのころ30代半ばだったろうか。小生が侯孝賢監督と同い年と知ると、「お兄さんですね」と座をほぐしてくれた。二重瞼の瞳で相手をまっすぐ見つめ侯監督について語る朱さんの口調は、終始穏やか。同行した写真家・平地勲が撮影しムックに掲載した彼女のポートレートは、飾り気のない、知的で美しいひとの魅力を存分に伝えている。

と、これは個人的な思い出。本書に戻ろう。朱天文は侯孝賢が本来持っている資質について、こう語っている。

「たとえ強力な本能はあったにしても、侯孝賢は芸術的な気質をまったく持たない人でした。彼を野生の動物、あるいはどこか天然未開の地に住む人にたとえてもいいかもしれません」。あるいは、こうも言う。「強烈に、生い茂った草の匂いがする」

そんな侯孝賢が巨匠と呼ばれるに至るまでには、何人もの優れた映画人との出会いがあった。朱天文は、そんな人たちの横顔をスケッチしている。例えば台湾ニューシネマの産みの親とも言うべき中影公司(台湾の大手映画製作会社)社長の明驥(ミン・ジー)。1980年に社長となった明は、積極的に若い人材を集めた。後に『悲情城市』を朱とともに書く脚本家・呉念真(ウー・ニエンチェン)。プロデューサーの小野(シャオイエ)。明は二人に現場を任せ、彼らが参画したオムニバス映画『少年』(原作は朱天文『小畢的故事』)で朱は侯孝賢と出会い、共に脚本を書いている。

それまで侯孝賢は、3本の「商業的な文芸ラブストーリー」を監督していた。小生、そのうちの一本『むこうの川岸には草が青々』を見たことがある。学校を舞台に子供が生き生きと動き回るあたりに後の侯孝賢らしさを感じさせるものの、全体としては青春もののコメディ。そんな商業映画出身で、朱曰く芸術的な気質のない侯が「ニューウェーブの旗手」となるまでには、さらにいくつもの出会いがある。

最大の出会いは、よく知られているようにエドワード・ヤンだろう。ヤンはアメリカで映画を学んで台湾に戻ってきた。朱が評するに、ヤンの映画は「精密、正確で、様式において絶対的な完璧さ」を求めている。「のびのびと豪放磊落で、いつも未完成のような」侯孝賢とは対照的。侯がヤンから大きな刺激を受けたのは間違いない。

また侯孝賢映画の編集を担当することになる寥慶松(リャオ・チンソン)の存在も大きい。小生が編集したムックでも寥慶松にインタビューしている。そのなかで、侯より一世代上に当たる彼は侯孝賢にゴダールを見せたと語っている。侯孝賢にとってのゴダールは、そのスタイルに影響を受けたというより、「映画をより自由に考えることを可能にしてくれる」契機だった。そこから二人は「論理的には整合性のない繋ぎでも、感情的なものが持続していればいい」、「感情を編集する」スタイルをつくりあげていった。本書で朱天文は同じことを「テンションをつなぐ」と表現している。画面に映っているものでなく、その底辺にある「画面の息遣い」をつないでいくのだ、と。

画面に映っているものでなく「息遣い」を撮ろうとする侯孝賢の撮影現場(『好男好女』)を、朱天文はこんなふうに描写している。

「シーン割台本は施工のための青写真に過ぎない。撮影現場では侯孝賢が出演者にシチュエーションと雰囲気を提供する。あらゆるセリフ、ディテール、互いのやりとり、すべては(役者の)二人が“面白がって”創りあげたものだ。リハーサルでの動きの確認もなく、じかに動いたその一度で撮影をする。現場で侯孝賢は出演者に対してほぼ二つのことしかやらない。注意深く観察して撮影現場の状況を調整していき、また見て、調整。たいてい彼は演技を指導せず、出演者にセリフの暗記を強いることもない」

「彼が撮影ですることは、監督というよりは“採集家”に近いのではないか。……彼は観察をしながら探し、待ち続けているだけにすぎず、対象が突然語りかけてきたら、それを即座に捉えて蒐集箱に収めるかのようだ」

朱天文とともに侯孝賢がつくりあげてきた映画群は、そんな“採集家”としてのスタイルを純化する過程だったとも言えよう。見えない気配を掬いあげる“採集”と編集は、もちろんうまくいくときもあれば思い通りにいかないときもある。画面に底流する息遣いを見事に捉えてその頂点に位置する作品が『悲情城市』であることは衆目の一致するところだろう。小生の好みで言えば、さらに『風櫃の少年』『恋恋風塵』『憂鬱な楽園』あたりを付け加えたい気がする。小生は古い映画ファンなので、長回しで少ないカット数、説明や物語の排除といった侯孝賢のスタイルが純化される途上で、商業映画時代の物語作家としての才能とうまくバランスが取れていた時代の作品(『風櫃の少年』から『悲情城市』あたりまで)がいちばん好きだ。『ホウ・シャオシェンのレッド・バルーン』のようにスタイルの純化された姿を見たいと思う一方で、『恋恋風塵』みたいな甘やかな映画ももう一度見たいと思う。

本書に収録された侯孝賢と朱天文の対話でも、朱は侯のスタイルが「行き着いた」ことについて語っている。

「あなたも『珈琲時光』でやはり行き着いた感じです。……さて、あなたの次の一歩はどうですか?」

侯もそのことを意識しているのか、改めてジャンル映画に挑戦してみたい、と語っている(それが最新作『黒衣の刺客』であることをわれわれは知っている)。朱は、「その考えには懐疑的です」と前置きして、こう言う。

「私たちは……興行的に成功する能力がまったくないのです。今日のあなたがあるのは、あなたには物を見る眼力があって、それは濾過する網のように、あらゆる物事がそこを通り、あなたの好むものだけが取り込まれていく。……あなたが不要とするものは、得てして説明であったり、ドラマ的なものだったりするでしょう。だから、私は非常に困難だと思うのです」

と言いながらも、朱天文はやはり侯孝賢の永遠の伴走者。「懐疑的」で「困難」と言いつつもジャンル(武侠)映画『黒衣の刺客』の脚本を手掛けている。作品としては面白くカンヌ映画祭で賞も取ったけど、興行的成功はやはり得られなかったようだ。

本書は脚本家としての朱天文のエッセイ集だが、彼女にはもうひとつ、というより本来の作家としての姿がある。彼女の小説はいくつか翻訳されているが、「新しい台湾の文学」シリーズの一冊である『荒人手記』(国書刊行会)を読むと、同性愛者の「おれ」を語り手に虚無感あふれた内的告白が延々と続く。侯孝賢映画とはまったくの別世界で、そうか朱天文はこういう作家だったのかと驚く。(山崎幸雄)

| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |

Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.