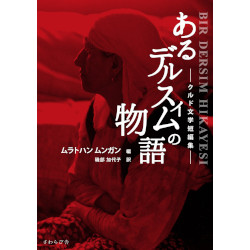

あるデルスィムの物語【ムラトハン・ムンガン編】

あるデルスィムの物語

| 書籍名 | あるデルスィムの物語 |

|---|---|

| 著者名 | ムラトハン・ムンガン編 |

| 出版社 | さわらび舎(180p) |

| 発刊日 | 2017.12.15 |

| 希望小売価格 | 1,760円 |

| 書評日 | 2024.01.15 |

「クルド文学短編集」とサブタイトルのある本書の「デルスィム」とはトルコ東部にある地域の地名。でも、いまトルコ地図を見ても「デルスィム」は存在しない。クルド民族が多く住むトルコ東部の「クルディスタン(クルド人の土地)」と呼ばれる山深い地域にあるこの町は、現在では「デルスィム」というクルド語でなく「トゥンジェリ」というトルコ語地名に置きかえられている。

トルコ東部からイラン、イラクに広がるクルディスタンで、クルド人は長いこと自治を保ってきた。しかし第一次大戦後に成立したトルコ共和国は、国内の少数民族に対し武力をもって強力な同化政策、言語や宗教のトルコ化を推し進めた。抵抗するアルメニア人やクルド人に対し大量虐殺や強制移住があったことは、近年広く認められるようになった。「デルスィムの抵抗」は、その最後のひとつ。1937~38年、政府軍は抵抗するデルスィムの住民を無差別に虐殺した。

デルスィムはクルディスタンのなかでも特異な地域で、多くのクルド人がクルド語を話し、イスラム教スンニ派(トルコの多数派)であるのに対して、デルスィムの住民はザザ語と呼ばれる言葉を話し、イスラム教の異端とされるアレヴィー教徒が多数を占めている(この地の言語調査をした小島剛一はザザ語を話すザザ人はクルドと別民族と書いているが、それはひとまず措く)。「建国の父」と呼ばれるケマル・アタテュルクのもと、強引に近代国家の建設を目指したトルコで、民族・言語・宗教が異なるデルスィムの抵抗がひときわ目ざわりだったことは想像に難くない。デルスィムの住民を含めたクルド人は現在「高地トルコ人」と呼ばれ、トルコ政府は国内に少数民族が存在する事実を認めていない。

と、前置きが長くなってしまった。とはいえこうした知識がないと、この小説集を読んでも登場するトルコ人、クルド人、ザザ人、アルメニア人の背景、彼らが背負っている歴史がよく分からない。日本人は、例外はあるにせよ過去から現在までかなりの程度、同質な集団として暮らしてきた。でも有史以来、数多くの民族・集団が住み、去っていったこの地域では、一つの国に民族と言語と宗教がそれぞれに異なった集団が混在しているのが常態とも言える。

この本には訳者・磯部佳代子による詳細な解題が付されている。それに目を通した上でここに収められた10編の小説を読んだ後でも、なにか迷宮に入り込んだような気分にさせられた。というより、世界は迷宮のようだと感じられることこそ、この本の最大の魅力かもしれない。「デルスィムの抵抗」から80年以上、およそ3世代が過ぎ、トルコ政府がこの事件をなかったものとしてきたこともあって、ほとんどのトルコ人の記憶にはなにも残っていないそうだ。だからこの本は、トルコ人にとって「デルスィムの再発見」といった意味合いも持っているようだ。

たとえば「ロリ… ロリ…」(ベフチェット・チェリツキ)。イスタンブルに住む主人公が祖父の葬儀で田舎に帰ってくる。祖父は主人公が若い時から内に閉じこもり、山をうろついたり数珠を手にブツブツなにかを言ったりするだけで、家族に心を開かなかった。葬儀に見知らぬ女がやってきて、泣いている。その女を送っていく途中、女は祖父と公園で出会ったことを主人公に語る。祖父が女に出身地を聞き、女がその地名(デルスィムだろう)を言ったことで、祖父の沈黙が破られる。

「彼は、右手を握りこぶしにして口もとに押し当てていました。……驚いたわ。大の男が、拳骨をかじっているような仕草をするなんて。私たちの村では、私たち女がそういう仕草をするものなのよ。悲しいのに泣けない時、泣いてしまったら最後、泣きやめないような時に」。祖父はデルスィムで住民を殺した兵士、女はデルスィムから強制移住でこの地にやってきた人間であるらしい。「『上官が、弾丸は高価だと言ったんですって』。彼女はうわ言のように言った。『だから、銃床で殴ったんですって、子どもたちのことを……それから……銃も壊すな、そう言われて、今度は樫の木の切り株で……』」

この短編集は、トルコ人作家やクルド人作家によって書かれた、すべてトルコ語の小説を翻訳したもの。だからというわけではないだろうが、トルコの、いわば加害者の側を主人公にし、その沈黙や傷を描いた作品も多い。「その昔、私はあの広場にいた」(セマー・カイグズス)もその一つ。主人公の住む町に、よそ者の爺さんがやってくる。主人公は空いていた家に爺さんを住まわせる。爺さんはまったく人づきあいせず、何匹もの野良犬や野良猫と一緒に暮らしている。

ある日、心を許した主人公に、爺さんは「その昔、わしはあの広場にいた。まだ十二歳だった」と、デルスィムの体験を語り始める。広場に集められた住民に兵士が集中砲火を浴びせる。少年だった爺さんは、犠牲者の下になって辛うじて命を取りとめる。若い兵士がひとり、泣きながら銃を撃っていた。その若い兵士は、少年が生きていると分かっていながらとどめを刺さず、剣を腿に刺しただけで川に突き落とした。「その時からだ、わしがこうして足を引きずるようになったのは」。やがて爺さんが年老いて死ぬ。主人公が部屋の隅のトランクから身分証明書を見つけると、そこには爺さんが名乗ったのとはまったく別の名前が書かれていた。そして一緒に出てきた写真の裏には、こう書かれていた。「デルスィム 一九三八年 われわれはクルド人全員をやっつけた」。

デルスィムで住民に向け銃を放った兵士が、年老いて見知らぬ土地へ流れ、自分はデルスィムで撃たれた少年だったと人にも自分にも(?)言い聞かせて生きていく。その心はどんなものだっただろう。今ではPTSDという言葉があるけれども、ベトナム戦争やイラク戦争で加害者が心に負った傷が深いこともまた知られている。しかも訳者によれば、この小説を書いた女性作家の祖母はデルスィムを生き延びた人だった。そう聞けば、この小説がクルド人の作者がトルコ人を主人公に、そのトルコ人が自分を自らが傷つけたクルド人と思いなして生きる、という複雑な構造を持っていることがわかる。

最後に置かれた「禁じられた故郷」(ギョヌル・クヴェルジュム)では、デルスィムの事件に直接言及されることはない。イスタンブルの、歴史的建造物が残るガラタ地区で中年の男と女が出会い、ほのかな交情が描かれる。カフェを経営する男はデルスィム出身のクルド人。追放された一家は貧しさから玉ねぎばかり食べたので、今も玉ねぎを好きになれない。祖母が語ったデルスィムの記憶が、男には度々蘇ってくる。女は(解題によると)アルメニア人らしく、トルコ人の恋人を持っている。が、恋人の家族は彼女を快く迎え入れないらしい。

アルメニア人とクルド人は、ともにトルコ共和国から迫害されている。しかし、一部のクルド人は過去のアルメニア人迫害に加担したらしい。そんな歴史を背負ったクルド人の男とアルメニア人の女が、ひととき心を通わせ、やがて女はイスタンブルを去ってゆく。それだけの話なのだが、なんとも心に残る。

訳者は書いている。「二つの虐殺。二つの沈黙。二つの失われた故郷。世界の一大観光地イスタンブルで、この二人の故郷喪失者が出会う。もし、あなたが、旅行者としてこの町を訪れて、この二人を目撃したとしたら、あなたは単に『トルコ人の男女のカップル』を見かけた、というにすぎない。ところがどうだ、二人はトルコ人ですら、ない」

国家と民族と言語と宗教が入り乱れ、歴史を遡れば遡るほどに加害も被害も錯綜し正義不正義も単純に決することはできない。そんな迷宮への招待状として、本書を読んだ。

とはいえ、現在のトルコ共和国がクルド人を迫害しているのまぎれもない事実。最後に、小生がこの本を知ったきっかけを少々記しておく。

昨年11月、埼玉県川口市で開かれた「ともくらフェス」に出かけた。「移住者(移民・難民)と共に」がテーマ。川口市は全国で外国籍の住民がいちばん多い自治体で(2番目は東京都新宿区、3番目は同江戸川区)、39000人余りが暮らしている。国籍別に見ると、多い順に中国、ベトナム、フィリピン、韓国、トルコ。トルコ国籍の多くはトルコでの迫害から逃れたり、親族を頼ってやってきたクルド人で、川口市と、隣接する蕨市で2000人ほどが住んでいる。「ワラビスタン」(住所は川口でも最寄り駅は蕨なので)とも呼ばれる。

フェスでは公園の広場で音楽や踊り、トークイベントがあり、周囲にベトナム、チベット、ミャンマー、韓国、スリランカ、ウクライナ、クルドなどの食べ物や物品を売るテントが並んでいた。そのクルドのテントで本書を見つけたのだった。ちなみに本の発行所、さわらび舎は蕨市にある。

川口は小生が生まれ育った町だが、ここは昔から外国人の多い町だった。小学校には、どのクラスにも必ず数人の在日韓国・朝鮮人の子どもがいた。鋳物工場が多く、戦前から戦中にかけて軍事産業の末端を担ってきたからだろう。子どもたちの親は鋳物工場で働いたり、焼き肉屋を営んだり、廃品回収に従事したりしていた。映画好き、あるいは60代以上の世代なら、『キューポラのある街』で吉永小百合が北朝鮮に帰る同級生を見送った川口駅頭のシーンを覚えているかもしれない。小生の同級生、李泰明君も同じように北朝鮮に帰り、音信不通になった。

そんなこんながあって、生まれ育った町の現在の姿に無関心ではいられないのである。(山崎幸雄)

| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |

Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.