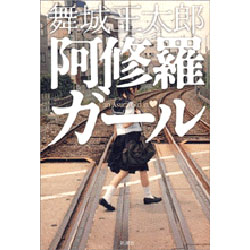

阿修羅ガール【舞城王太郎著】

阿修羅ガール

好きじゃない自分を壊したい。

| 書籍名 | 阿修羅ガール |

|---|---|

| 著者名 | 舞城王太郎 |

| 出版社 | 新潮社(288p) |

| 発刊日 | 2003.1.30 |

| 希望小売価格 | 1400円 |

| 書評日等 | - |

この本を読んでいるあいだ、中学1年の少年が幼稚園児を誘拐して殺すという事件が世の中を騒がせていた。事件の報道を読んで本を開き、またひとしきり読んでテレビのスイッチを入れたりしていると、この現実とこのフィクションのあいだに、なにかシンクロするものがあるのを感じた。それは主役が共に中学生というだけでなく、どこかで通底する感情の動きがあるような気がしたのだ。それは、なんなのだろう?

舞城王太郎は、清涼院流水を筆頭にこのところ台頭してきた新本格ミステリーの書き手。素顔を明かさず、1973年生まれの30歳ということしかわからない。この作品で三島由紀夫賞を受けたときも、授賞式に姿を見せなかったことで話題になった。三島賞という純文学系(死語に近いが)の賞を受けたことからもわかるように、これはミステリーではなく、ふつうの小説の体裁を取っている。

ほぼ全編が中学生カツラ・アイコの語り。彼女が「チンチン超ちっちゃいけど、テクニックが凄いんだよー」という噂の同級生と好奇心でセックスする冒頭から、その語りのリズムが快い。それがどんなものか、ちょっと長くなるけれど、引用してみようか。

「私の頭をくらくらさせるのは、あの時、横になった私の体の周りを裸でひょこひょこ移動しながら私に触り、私に浴びせてきた佐野明彦の馬鹿みたいな台詞」

「「気持ちいい?」「ここ、いいんじゃないの?」「あ、これいいでしょ。いいよ、声出して」「入れて欲しくなったら言ってね。入れたげるから」「グチョグチョじゃんアイコ。音たってるよここ。ほら。ね」」

「気持ちよくねえよ。いくねえよ。声なんて出ねえよ。出てもおめえに聞かせる声なんてねえんだよ。……おめえのチビチンポなんて入れて欲しくもなんともねえんだよ。入れたげるじゃねえよ。上に立とうとするんじゃねえよ。……あそこが濡れるのはおめえのおかげじゃねえんだよ。そんだけグリグリ動かしゃ耳の穴でも鼻の穴でもグチョグチョ音がたつんだよ。

……ああもうホント最悪」

十代のしゃべり口調に加えて、「ハブる」とか「萌える」とか、僕には意味がちゃんとは取れないボキャブラリーが混じってきたり、突然、活字が大きくなったりもするから、一見ハチャメチャのようだけれど、文体には一貫したスタイルがあり、心地よく読ませる言葉のリズムがある。

話の展開は、この後、相手の男の子が行方不明になってしまう。そのことで、アイコは学校で仲間の女の子たちから「シメられ」、片思いの男の子に助けられる。高校生による中学生狩りが始まり、「調布アルマゲドン」と呼ばれる乱闘が始まる。ネットの掲示板でそれが実況され、騒ぎはさらに大きくなる。近くには、3つ子の赤ん坊を殺した「グルグル魔人」もひそんでいる……。

アイコの語りは快調なテンポで進むのだけれど、読んでいて、二カ所で、ん? と引っかかった。ひとつは「調布アルマゲドン」のさなかにアイコが掲示板にする書き込み。アルマゲドンはネットの掲示板で実況されていて、巻きこまれるのを避けて自分の部屋にいるアイコは、それをチェックしている。

「で、私はその実況眺めながら、ふと思いついて、というか、ぼんやり、何も考えずに…かどうかは知らないけど、ふらっと、カキコする。

「調布より神から☆告知☆調布市調布ケ丘五丁目のカツララブ子は超悪魔。便所。自宅の近くをうろうろしてるから狩ってマワして殺して良し!」」

この小説で、いちばんドキリとさせられる場面だ。この書き込みをした後、アイコは「何で私はこんなこと書いたんだろう? つーかこれ書いたのホントに私?」と、自分で自分がわからなくなる。「狩ってマワして殺して良し!」という書き込みには、アイコの、というよりこの作品に登場するすべての人物が共通して発しているメッセージがあるように思う。

私は自分が好きじゃない。こんな自分が嫌いだ。好きじゃない自分を壊したい。殺したい。そして新しい、好きになれる自分を手に入れたい。「私という自分的失敗作を壊して、人生リセット」ーーと、後のほうで作者はアイコの無意識の願望を解説している。

好きじゃない自分を壊したいという願望は、第二部でも、「森の中の怪物」という残酷メルヘンふうな物語で変奏されている。第二部はアイコの別人格の物語でもあるのだが、森にいて子どもたちをさらって殺す怪物は、実は子どもたち自身の心の闇がつくりあげたものだった、という形で。

さらにまた、そのような自分を傷つけたいという衝動は舞城王太郎のほかの作品、例えば最新刊「九十九十九(つくもじゅうく)」なんかでも、観念のなかでの王国づくりや幼い性への欲望、サディズムへの偏執などともからみつつ、作品の底に見え隠れしている。

そうした自己破壊の衝動は、ひとつ歯車が回りさえすれば、観念のなかの自分に対してではなく、王国の外で現実に生きている生身の肉体へとたやすく向かってゆくだろう。

正直に言って、僕は舞城王太郎の新本格ミステリーにさほどの興味を持っていない。「九十九十九」も、実は200ページほどで放りだしてしまった(2000枚とか3000枚とか、なにしろ厚いのだ、新本格というやつは)。というより、新本格とか、ホラーとか、ファンタジーというジャンルの小説を、僕はほとんど読んだことがない。

それは趣味の問題だけれど、でもこれらのジャンルがいま活発になっているということには、それなりの根拠があるだろうことはわかる。舞城王太郎が若い読者に受けいれられているのは、その小説世界に登場する醜い自分という内面への執着、観念の王国、性へのねじれた欲望といった要素が、彼らの心に感応しているからに違いない。

「阿修羅」に戻ろう。僕が、立ち止まったもうひとつは、桜月淡雪という人物に対してだ。アイコは、物語の半分も行かないところで、瀕死の重傷を負ってしまう。で、そこから後は、アイコの臨死体験というか、アイコの脳のなかで物語が進行している、らしい(断言できないのは、「グルグル魔人」が一人称で語りはじめたりするから)。

桜月淡雪は、まずアイコの臨死体験のなか、つまりアイコの無意識のなかに出現して、三途の川を渡ろうとしているアイコを救いにくる。さらに物語の最後、アイコが現実世界に生き返って「新しい自分」を手に入れてからも、アイコの脳内に現れた淡雪はちゃんと実在する人物として登場する。

淡雪は、どうやらアイコの脳内に侵入したり、アイコを現実に引き戻したり、いろんな世界を自由に行き来できるらしい。このあたりの人物設定のむちゃくちゃさはいかにもこの作者らしいし、本当のところ、物語の最後で小説の舞台がアイコの脳内から現実に戻ったのかどうかも判然としない。

アイコも、その同級生も、アイコの無意識とシンクロしてアイコの脳内に侵入する(あるいは、アイコの無意識が逆にその脳内に侵入する)「グルグル魔人」も、皆が皆、「自分はきらいだ、きらいな自分を壊したい」という強迫観念にとりつかれている。その意味では、敵対していても、全員がウロボロスの蛇のように互いを食いあっている仲間なのだ。

が、淡雪だけは違う。彼は自分を傷つけたいなどという衝動とは無縁の人物。つまり、閉じられた世界に生きてきたアイコがはじめて出会った大人の、他者というべき人物なのだ。

といって、桜月淡雪は立派な男ではない。アイコの脱ぎたてパンツをほしがりそうな、なんとも怪しげな占い師として登場する。アイコから見ると、「その人髪中途半端に長くて顔白くてオタクみたいな顔付きしててピンクのシャツ着ててシャツの裾ズボン中入れててなんか超キモイ」。

余談だけれど、大人になることから身を引いてゲームやコミック世界に逃げ込んだオタクが「大人」として、「年上の男」として描かれているのには感慨を覚えるね。初代オタク世代も、もう40代なのだ。

アイコは、三途の川で手をさしのべてくれたオタクの占い師、淡雪に導かれて、臨死体験を抜けでて生き返った(らしい)。現実に戻ると、片思いの男の子にはフラれ、かわりに淡雪とアイコは、まるで「センセイの鞄」(川上弘美)のセンセイとツキコのような関係になって、阿修羅像のある寺でお茶と和菓子のデートをする。

「私の手を取って、何かあったか~い光のほうに誘導してくれたこの桜月淡雪の横顔と、握った手の感触を時々思い出す。いや、結構頻繁に思い出す。いやいや、実のところ、ほとんどいつも考えてる、と言っていいくらいに思い出しているのだ」

「桜月淡雪の手はひんやりと冷たかった。でも大きくて、確かだった。肉厚で、ふわっと包んでくれる感じが、優しかった。横顔はダサかったけど」

初めて出会った他者の、怪しげではあるが「アイ」に導かれ、好奇心だけのセックスや裏返しの純愛=片思いからも自由になって、めでたし、めでたし。この最後のシーンは、なんだかお手軽で予定調和のような気もするけれど、でも、そこへ至る地獄巡りと生と死の往還を、僕はアイコに寄りそった気分でリアルに楽しんだ。

時代の気分を写しとった佐内正史の写真と大胆な文字使いの装幀(新潮社装幀室)が素晴らしい。(雄)

| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |

Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.