Hiroshima Collection【土田ヒロミ】

Hiroshima Collection

| 書籍名 | Hiroshima Collection |

|---|---|

| 著者名 | 土田ヒロミ |

| 出版社 | NHK出版(608p) |

| 発刊日 | 2025.07.25 |

| 希望小売価格 | 7,700円 |

| 書評日 | 2025.09.18 |

本格的な辞書ほどの厚みをもつ『Hiroshima Collection』は、広島平和記念資料館が所蔵する原爆被爆者の遺品などの資料を写真家の土田ヒロミが撮影したものだ。といって、これを写真集と呼ぶにはいささかためらいがある。一人の写真家が、人なり風景なりの対象を写真家の個性あふれる目で切り取って撮影、構成したものを写真集というなら、これは写真集ではない。一方、美術館や資料館が持つ所蔵品や、その展覧会を記録した図録、カタログかといえば、それに似た体裁を取っているとはいえ、そうとも呼べない。そのどちらでもない、逆に言えばどちらでもありうるところに、この本の価値があるように思う。

ここに収録されているのは、被爆者本人やその家族が資料館に寄贈した被爆当時のモノ。衣服や靴、時計、眼鏡、弁当箱や水筒、人形や双六、カバン、変形した瓶や陶磁器、鏡、カミソリ、焼けた三輪車、裂けた日の丸など身の回りの品、あるいは体内から取り出されたガラス片、被爆者の指に生えた異形の爪などなどだ。寄贈される品々の数は、いまも増えつづけていて2万点に及ぶ。土田は1982年から2023年まで、継続的に4回にわたって、そこから生活にかかわる400点を選んで撮影した。初期の撮影は銀塩フィルム、途中からデジタルのカラーになったが、本書にはそこから286点がモノクロームで収められている。

デザインは統一されている。1点につき見開き2ページ。例えば、「お守り人形」というタイトルの見開きには、右ページに土田の写真。数種類のヒモを編んだり巻いたり縛ったりして人の形につくったモノを白い平面上に置き、カメラを正面上部に据えて撮影している。左ページには「中本カツエ(本人)寄贈」と寄贈者の氏名があり、次のような被写体にまつわる思い出と、その英訳が印刷されている。

「中本カツエさん(20歳)は、中広町(爆心地から1,500m)で被爆し、体中にガラス片を浴びた。その後、歯茎からの出血、下痢、脱毛など、放射線の急性障害により生死の境をさまよったが、なんとか命を取り留めた。カツエさんは、命が助かったのはこの人形のおかげだと思い、大事にしてきた」

こんな具合にして286点の写真と文章をひとつひとつ追っていく。

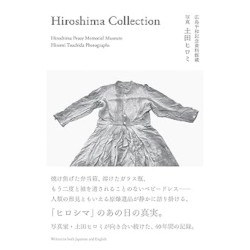

例えば29歳の川村勲さんが身につけていた軍服がある。川村さんは疎開作業の現場で被爆し、重傷を負った。1週間後に高熱が出て鼻血が止まらなくなり、さらに1週間後、妻が長男を出産した日に亡くなった。また、黒く炭化したご飯の入った弁当箱と水筒がある。中学1年生の折免滋さんのもので、焼かれ積み重ねられた遺体のなかから、腰にこの弁当箱と水筒が巻きつけてあったことから母親が発見。滋さんは「今日は大豆ご飯だから昼飯が楽しみ」と言って出かけていた。あるいは、大きく裂けたワンピースがある。21歳の小川節子さんのもので、当日、上着とモンペの下にこのワンピースを着けていた。ひそかにおしゃれを楽しんでいたのだろうか。

また例えば、指先が黒ずんだ手袋がある。中学1年の浅野綜智さんが疎開作業現場で身に着けていたもの。浅野さんは顔や手足に大火傷を負った。被爆の夜、「今日は早く寝なさい」と声をかけられ、みんなに「おやすみなさい」と言って眠り、そのまま息を引き取った。あるいは、家の焼け跡で見つかった鉄瓶がある。その家で反田リヨさん一家は南方特別留学生の寮を営んでいた。リヨさんは、留学生に助けられながらどうにか逃げることができた(被爆したのは日本人だけでなく、日本が占領した南方から留学生が来ていた。多くの在日韓国・朝鮮人もいて多数の死傷者を出した)。また体内から取り出されたガラス片がある。中学1年の井上栄子さんは被爆してガラスの無数の破片が体内に食い込んだ。身体が痛んでこのガラス片が取り出されたのは35年後の1980年のことだった。

練達の写真家によって撮影されたモノと、それにまつわる被爆者や家族が残した言葉の相乗によって、想像力が喚起される。見る者のなかでそれらのモノや、衣服を着けた人の像が立体的に立ち上がる。当時のことを何も知らない者であっても、8月6日の広島にほんの少しだけ近づけるような気がする。

ところで、写真と文字の関係はデザインと密接に関係している。文字主体の本では写真は挿画、参考図版として扱われることが多く、逆に写真主体の本では文字は写真説明として、主従の関係になることが多い。本書がそうでなく、見開き2ページで写真と文章をそれぞれ独立させたのは写真家の明確な意思によるものだ。土田は「資料自身の『物語』を写真と同格に文字として配置」したと書いている。それぞれに独立した写真と文字によってこそ、「被爆の実相をリアリティをもって」伝えることができるのだ、と。

似たようなことが写真についても言える。縦位置、横位置、正方形と違いはあれ、ページの上下左右の四方に余白を取って、どの写真もおよそ同じ大きさで配置されている。そのことで被写体はすべて同格として扱われ、何が写っているかによる軽重はなくなる。評者は雑誌や単行本の編集者だったからよく分かるが、こういう場合、読者の興味を引くものを大きく扱う誘惑は常にある。そこに禁欲的であることがいさぎよい。

さらに、同じことはデザイン以上に写真そのものについて言える。長期にわたる撮影はモノクロとカラーでなされたようだが、本書はモノクロで統一されている(無論、定価に反映するコストの問題もあろう。本書の刊行と同時期に大阪・中之島の香雪美術館で開かれた「Hiroshima Collection」展はカラー主体の展示だった)。被写体に対するカメラの位置もほぼ正面に固定されている。ここでも被写体による軽重(撮影者による価値づけ)は周到に避けられている。土田は「一切の私的感情を排して、即物的な記録に徹する」と書く。それは「写真家の個人的な解釈や感性によって……イメージの美化や資料の持つ悲劇性のみが誇張されることを避けるため」だと。

土田ヒロミの写真を見たことがある人なら、『俗神』や『ベルリン』から、イスラエルがパレスチナ人との間に築いた分離壁を追った近作「エルサレム」まで、戦後世界の臍となるような風景や場所を撮影してきた写真家だと知っているだろう。「即物的な記録に徹する」とは、そんな個性的な写真家が被爆者の遺物という被写体に対して意図的に選んだスタイル。だからここでは写真家の表現と記録が幸福な一致を見せている。

もともとこの企画は、広島平和記念資料館に公式の資料カタログがなかったことから、著者が資料館に提案したもののようだ。当初は、電話帳のように分厚い1000点の「記録写真集」にする構想だったという。でも事情があって資料館からの刊行は断念され、土田の著作物として刊行された。見開きに写真と文字をそれぞれ独立させるスタイルにこだわったのは、そんな経緯があったからだろう。このような、しかも高価な本を商業出版物として刊行するのがどんなにむずかしいかは、元編集者として痛いほど分かる。それを実現させた著者と版元に敬意を表したい。

戦後80年が経過して、戦争や被爆を実際に体験した人の数はごく少なくなっている。だからこそ、戦争体験、被爆体験の記憶を若い世代にどう繋いでいくかが大切な問題になっている。そのための基礎的な作業のひとつとして、本書が貴重なのは言うまでもない。(山崎幸雄)

| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |

Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.