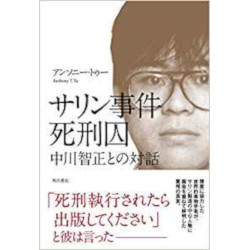

サリン事件死刑囚 中川智正との対話【アンソニー・トゥー】

サリン事件死刑囚 中川智正との対話

| 書籍名 | サリン事件死刑囚 中川智正との対話 |

|---|---|

| 著者名 | アンソニー・トゥー |

| 出版社 | KADOKAWA(232p) |

| 発刊日 | 2018.07.26 |

| 希望小売価格 | 1,512円 |

| 書評日 | 2018.12.16 |

サリン事件の死刑囚が東京拘置所から各地の拘置所に移送され死刑執行が近いだろうという想定はしていたものの、実際に麻原以下7名の死刑か執行されたとのニュースに接すると色々な思いが去来した。教団の国政選挙出馬、坂本弁護士一家殺人事件、松本サリン事件、東京地下鉄サリン事件といった、それまでの常識ではとても理解出来ないオウムの宗教活動や犯罪が続くと同時に、私自身も会社で責任分野が変わった時期で、多少なりともこの事件に対して企業として対応しなければならなかったことも思い出す。麻原は多くを語る事なく死刑が執行された。結局、ぼんやりとした割り切れなさだけが残ってしまった。

この事件は世界で初めて一般市民に対して化学兵器が使われた大規模テロであり、戦時に使用されるために開発製造されて来た化学兵器が防衛手段を持たない市民に使用されるリスクが指摘され民間防衛(シビル・ディフェンス)の重要性が語られる契機になったといわれている。これは警察と軍隊との役割の再確認と、宗教活動と政治の妥当な折り合いを見いだせるのかが問われた事件だったと思っている。

著者のアンソニー・トゥーはアメリカ在住の科学者で、毒性学、生物兵器、化学兵器の専門家である。松本サリン事件発生当時、日本にはサリンについて知見のある学者が居なかったこともあって、科学警察研究所から捜査協力依頼があったという。トゥーの助言に基づいて本拠地の上九一色村の土壌からサリン分解物のメチルホスホン酸を検出して、オウムによる犯罪の科学的な証拠を掴んだという経緯がある。その後、オウムがテロの暴力に走った理由や化学・生物兵器の製造計画、具体的な殺害方法などを確認するために法務省はトゥーに対して中川智正死刑囚との面会を許可している。こうした、一連の面会の記録と弁護士を介してのメールで本書は構成されている。

中川智正は1962年生まれ。京都府立医科大学を卒業し、1988年に入信し麻原の主治医となった。東京地下鉄サリン事件の後1995年5月17日に逮捕され、1995年10月の第一回公判に始った裁判で一審、二審とも死刑判決、2011年11月18日最高裁の上告棄却で死刑が確定した。その中川とトゥーの面会の最初は死刑確定の直後の2011年12月14日。以後、東京拘置所で14回、移送先の広島拘置所で1回の面会をしている。

中川はオウムで化学兵器製造を計画する中で毒物学に関するトゥーの論文を読んでいたこともあり、当初からトゥーに対しての親近感があったようで、お互いが共通の科学的基盤で語り合える素地が存在していたことが判る。トゥーは中川に対する印象を、「化学に造詣が深く、医師というより科学者であり、麻原の主治医のみならずオウムでは彼の実行力、話し好きといった人間性から、教団内で中心的な人物になっていった」と語っている。そして、中川との面会を通して、彼が時折見せる素の自分から、事件関係者の役割や責任などを読み解くヒントになっている。オウムが化学兵器を作った動機、教団の組織と権限、製造のプロセス、製造者の役割と関係等を聞き取っているし、坂本弁護士一家殺害の塩化カリウムをどう注射したのかといったこと等の具体的な事柄を確認している。

そうした面談の中で、逮捕されたオウム教団の幹部・信者たちに対する評価も中川は語っている。特に麻原を語るときの表現の変化は本心か戦略かは読み取れないが、公判や面談で麻原を語るとき、また弁護士を介してのメールでの表現においては変化して行っている。最初は「尊師」、そして後の公判で「あさはらし」と中川が表現したときに裁判官が「あさはらし」とは「麻原師」なのか「麻原氏」なのかと質問すると、「麻原氏」と答えている。その後は呼び捨ての「麻原」、そして「狂った人」と変わって来た。象徴的な言葉は「松本被告の裁判をずっと傍聴していますが、……自分の命が惜しいだけの臆病者です」という中川の発言が紹介されている。

そして、トゥーと面会した時の中川は「先生のおかげでオウムが早く潰れて良かったです。でなければもっと殺人がありました」と語っているように、麻原に対しても、オウム教団に関しても否定的に語っていることが判る。それでもトゥーによれば「時々相反する考えが口に出る。麻原やオウム教団に対して二つの矛盾した気持ちを同時に抱えていた」と評している。

その他のオウムに対する中川の思いがあるとすると一連の事件で逮捕された人間の判決の量刑の重さに違和感を示していることだろう。警察への協力姿勢が影響することはあっても、量刑の差が発生した要素として話し方の上手い、下手などが影響したという言い方をしている。教団内ての役割を見てきた中川としては納得のいかないところなのだろう。珍しく論理的でない部分が見えたように思えた。ただ、本書で繰り返し述べられるのは、「真実を知っているのは麻原一人だ」という発言である。教団に関しては麻原が話すべきであるし、麻原しか知らないことが沢山あるという言い方は組織、とりわけ宗教団体の特徴だと思う。本書から中川の自己の反省は十分伝わってくるものの、それは教団の反省ではないということだろうか。

一連の事件を振り返って、問題の拡大を防ぐことが出来た二つのチャンスを逸したとトゥーは指摘している。オウムが上九一色に教団施設を建設始めた時、大型トラックの通行や騒音についてオウムに対して頻繁に文句を言っただけでなく、政府にも調査や取締を請願したにもかかわらず、官はその要請を取り上げることは無かった。

次に、坂本弁護士一家殺害事件である。この事件は1989年11月4日に失踪が判明し、直後に「救う全国弁護士の会」が作られ、会が神奈川県警に失踪捜査要請を申し出たものの、実際に警察が捜査に乗り出したのは6年後の東京地下鉄サリン事件発生が起こったことによる。オウムは実行犯だった村井、新實、早川らを教団のドイツ支部に旅立たせ、結果として世間からのとがめを受けることなくこの6年間は活動を継続している。

何故、キッチリと踏み込んだ捜査が出来なかったのか。森達也や有田芳生といったオウムを追い続けたジャーナリスト達は麻原個人と教団という組織を分けてオウムを咎めることを怠った政治の欠陥を追求していたことを思い出す。本書の中川の話を見ていると麻原と教団組織の二元論ではなく、麻原個人が核心であるとともに、宗教法人としての教団との一体であったことも原因の一つであるだろうし、科学的裏付けをもった徹底捜査をするだけの、知見と技術力が警察のみならず、国家としても欠けていたという点も否定できないだろう。本書でもトゥーが取り上げているが、上九一色の教団施設の捜査に入った警官たちがカナリアを持っていたことは、当時各国の軍や捜査機関は毒物検出の機器(CAM; chemical agent monitor)の装備は常識だったので、「先進国日本でカナリア?」という驚きがあった様だ。

2017年2月13日にクアラルンプールで金正男が殺害された。トゥーは2月23日に中川から「被害者の病状から、毒の正体はVXである可能性大である」と言うメールを受け取る。

オウムがVXを製造中に信者が中毒を起こしたときに中川は治療に当たっているので、世界でVXの治療の経験がある医師は中川ひとりという事実がある。こうしたことから、マレーシア政府は金正男の事件で国連を通じてVXによる被害など中川に問い合わせたという。それだけ中川は国際的に知られた存在でもあった。中川はこの事件に関するVXの英文論文を書きたいとトゥーに相談し、支援を受けて「現代化学」に「オウム死刑囚が見た金正男殺害事件VXを素手で扱った実行犯がなぜ無事だったのか」という論文が発表された。その発刊を待たずに、中川の死刑執行は2018年7月6日に行われた。その直前に弁護士経由で中川からトゥーにメールが届いている。その中に「私は論文を書いたり、研究者に協力しているのは、私がやったようなことを、他の人にやってほしくないからです」と書いている。こうした、考えは科学者としての中川の本音の部分だろう。

本書は中川とトゥーはお互い科学者として経験と考えを語り合っている記録である。そこには同情が有るわけではない。清々しささえ感じるやりとりである。また、被害者に対する謝罪も多く口にしていることも本書から見て取れる。それだけに、「何故?」という思いが湧いてくる。

私は1995年の年初に異動で、本社機構の真っただ中の社長室のスタッフとして働いていた。毎日7時30分に出社し、8時30分から社長が出席する社内会議に同席する。あの日、会議中に都内の地下鉄の複数の場所で死者が出ているという情報が入った。社員の安否確認の結果、影響がなかったのに多少安堵したが、米国本社に状況報告するメールを打とうにも毒物や化学兵器に関する英語も良く判らず苦労したことを思い出す。加えて、破壊されたPCのデータ復元の協力等を含め、人間として、企業人として想像も想定もできない事件だった。そんな事を思い出させてくれた一冊である。(内池正名)

| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |

Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.