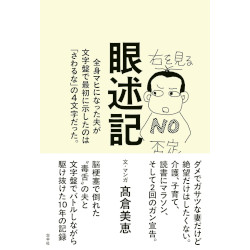

眼述記【髙倉美恵】

眼述記

| 書籍名 | 眼述記 |

|---|---|

| 著者名 | 髙倉美恵 |

| 出版社 | 忘羊社(264p) |

| 発刊日 | 2025.02.28 |

| 希望小売価格 | 1,925円 |

| 書評日 | 2025.10.17 |

2014年に51才で脳梗塞を発症し全身マヒになった夫を、49才の妻である著者と息子(高1)、娘(中3)の家族による10年間の介護の記録である。夫は新聞記者、妻は書店に勤務。激変せざるを得なかった生活の中で毎日新聞西部本社版に月2回(2017年10月~2024年10月)連載してきた「眼述記~脳出血と介護の日々」というタイトルのエッセーが本書のもとになっている。発症時の救急搬送、手術、入院、リハビリ転院、自宅介護といった経験からの「工夫と発想」を著者自身の描く挿絵と共に素直に記述している。全身マヒで胃ろう処置が必要な人を介護するとなると家族の負担の大きさは想像に難くないが、家族の協力、医療・介護のスタッフとの連携に前向き感を感じながら、本書に示されたトピックスから私の周りでこうした事象が発生した場合のヒントとしても興味深い読書になった。

脳梗塞の前兆として一般的に「手足のしびれ、物を落とす、言葉が出ない等」が挙げられるが、普通こうした症状が出たからと言って脳梗塞の発症を疑うことはまず無いだろう。本書でも深夜に「身体がしびれる」といわれ救急車を呼んだが「治った」といって夫は救急車を返してしまっている。朝になり「また、しびれる」とのことで車に乗せて病院に連れて行き診察を受けた結果、即刻手術を行い命の危険を回避している。しかし、意識は戻らず「後遺症の出方は意識が戻ってからでないとなんとも言えないので、待ちましょう」という医師の言葉が辛かったという。治ったわけでもないし、治るかどうかもわからないという状態と言われているようなものだ。

毎日病院に通い詰めるも意識が戻らないまま40日が経って、入院していた救急指定病院からリハビリ病院への転院を勧められる。意識も戻っていない状態での転院は家族にとって不安は大きかったと思う。本人にとっても大きな刺激だったことは、この転院の日が倒れた後の記憶のスタートだったということからも後に判ることになる。

次の転機が、発症後約3ケ月目に胃ろうをするかどうかの判断を求められた。胃ろうは終末期処置という思いもあり、著者は医師に本人に説明して欲しいと依頼したが「その判断を本人に委ねるのは酷です」と言われた。後日その時の意識を確認すると、著者と医師とのやりとりを聞いていて「自分の社会的な生命が終わった」と思ったとのこと。

4ケ月ほど経って、五十音のひらがなが書かれたアクリル板を示して、名前を教えてくださいと言うと視線で正しく追えているという報告が言語聴覚士からあった。つまり、「耳が聞こえる」「意味が解る」「ひらがなが読める」「自分の名前を憶えている」ということが判った。こうした文字盤を使っての夫婦のコミュニケーションの最初は、本書のサブタイトルにもなっている「さわるな」という4文字だった。自分の意思を伝えることが出来たというのは大きなステップであると実感する。そして、著者は明るく「夫は発症前と性格的には変わっていない事が判った。オレ様的な口の悪さ、妻に過度な要求をしない、子供達を第一に考える」と言っている。コミュニケーションが取れることの大切さが家族・人間関係の相互協力の源であることが痛感されるエピソードである。

そして、自宅でのリハビリを決断する。その準備として、ベッドから車イスへの移乗の訓練、排せつ、痰の吸引、入浴、栄養食品の胃ろう注入等を学んだ。こうした全身マヒで胃ろう処置が必要な家族を自宅で介護するというのは家族の負荷を考えれば異例なことだと思う。それでも嚥下障害で口からの食事は無理と言われていたが、徐々に柔らかく細かくしたものなら少しずつ食べられるようになり、口からの夕食ではインスタントラーメンや牛丼など好きなものを細かく刻んで、まあ飲んでいるような感じで食べることが出来るようになったという。食感はともかく味覚として好きなものを楽しめることなど一歩一歩の進展は素晴らしいことだ。

発症後6年が経った2020年、著者に下咽頭ガンは見つかり2ヶ月半の入院となった。息子、娘に頑張ってもらうが、介護される側の夫は子供達がただでさえ忙しい中で介護をしてくれている姿を見るのが辛かったようで、自ら自宅介護ではなく入院介護をすると言い出したとのこと。まさに家族を守ろうとする意識の表れだ。

そんな時期を乗り越えて、好きだった映画鑑賞に挑戦する。劇場の大きなスクリーンでの映像と音響を楽しみたいと言うのは良く判る。しかし、家からの往復時間と映写時間をあわせると4時間。電車の乗り降りや排泄、そして映画館の車イス席の予約等のハードルを越えて著者は夫の希望をかなえていく。また、新刊本を読みたいという希望もサピエ図書館と呼ばれる朗読図書をネットから聴けるサービスを活用することで叶えている。まさに現代のインターネット技術ならばこその読書法である。加えて、著者は毎日の朝刊を30分読んであげるというルーティンを続けたと聞くと、この夫も幸せ者だと思うのだが、著者が新聞記事の漢字を読み違えると「アホ」と言ってくるのもプロの記者魂なのだろう。

そしてこの夫婦にとって大きなイベントが実現する。それは発症前から15年間新聞に毎週書いてきた作映画批評を本にしたいという希望を著者に伝えたことから、出版話はトントン拍子に進み、校正刷りは著者が読み聞かせて夫が訂正するという共同作業とともに、文字盤視線で原稿用紙6枚の文章を書き下ろして原稿を完成させた。こうした努力と楽しみに溢れたリハビリ活動は素晴らしい。

また、多くの介護スタッフの協力を得つつ、夫はしゃべれないし、頷くこともできない。意思表示は視線を左にすれば「ハイ」、右は「イイエ」、上は「用事有」だが、慣れていないスタッフでは気づいてくれないこともあるし、文字盤によるコミュニケーションについてもすべての介護スタッフが対応できるわけではない。そうした中でのデイ・サービスの利用は家族にとっては7時間のフリータイムが確保されるが、本人はかなりストレスフルだったという。

家族の変化として「子供達が不平を言わなくなった」という象徴的な一言が紹介されている。加えて、子供達なりに親の介護に協力してくれたことで著者は妻として独りぼっちの介護という気持ちに陥ることも回避できたという。ケア・マネージャーの助言、介護スタッフの支援は必要としても「頼もしい」と考えで感謝するのは良いが、「依存」してはいけないと自らを律していたと聞くと、著者が自ら中心になって夫の介護をするという姿勢が家族や支援チームの協力を生んでいたのだろうと思えてくる。

介護する家族にとって、毎日24時間同じ介護プロセスの繰り返しはストレスフルであるだけに。体力的だけではなく、精神的にも追い詰められることが多いだろう。夜中の何回かの体向の変えや夕食の介助なども自ら行っていたが少しずつヘルパーに依頼することにしたというのもそのバランスなのだろう。介護でマイナス思考のぐるぐるは危険と言っている。介護する側の気分転換も重要である。その気分転換の一つがこの新聞に連載していたエッセイなのかもしれない。本書の最終ページに夫の文字盤視線によるコメントが載せられている

最後の一言は、「たよりにしてまっせ。おばはん」。

さて、78歳の私はいつ何が起きてもおかしくない年齢となったので、契約している生命保険の契約条件を確認したりして、治療や介護の経費のほうも気になりながらの読書となった。(内池正名)

| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |

Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.