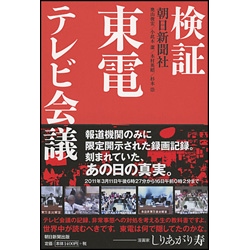

検証 東電テレビ会議【朝日新聞社】

検証 東電テレビ会議

| 書籍名 | 検証 東電テレビ会議 |

|---|---|

| 著者名 | 朝日新聞社 |

| 出版社 | 朝日新聞出版(336p) |

| 発刊日 | 2012.12.07 |

| 希望小売価格 | 1,470円 |

| 書評日 | 2013.01.08 |

読みたくもあり、読みたくもなし、という相反する気持ちで本書を手にした。読みたいという気持ちは事実を知りたいということに尽きるのだが、読みたくないという気持ちは、テレビ会議に記録されている状況のドタバタ度合いがあまりにひどいようであれば福島を故郷とする人間には読み進むことの辛さがあるからだ。

この東電テレビ会議の映像・音声の記録の存在は広く知られていたが、開示に到るまで東電は常に消極的な姿勢をとってきた。「社員のプライバシーに係わる」という論理で説明されてはいたものの、それをはるかに上回る開示のメリットを誰もが直感的に考えていたと思う。日本だけでなく世界レベルで、チェルノブイリ以来のレベル7の原子力発電所の事故の原因や対応を検証し、再発防止策策定という一連のプロセスを確立するための貴重な記録であるということはゆるぎない。

しかし、開示までのプロセスはあまりに恣意的で、且つ開示期間の制限や視聴時間制限、録音の禁止など「開示という形式的事実」だけを達成したいがためと思わざるを得ないやり方は、まだまだこの事故発生とその後の対応に関する闇の深さを感じてしまうところ。小出しに実施されてきた開示のやり口はあまりに稚拙であったと言わざる得ない。本当はなにを守りたいのだろうかという素朴な疑問は本書の中で筆者達の気持ちとして色濃く表現されている。

本書は朝日新聞の三人の記者と一人の編集委員によって執筆されていて、特別報道部の奥山俊宏は事故発生から東電本店に詰め、杉本崇は科学医療部の記者として原発報道を担当、経済部の木村英昭は官邸に詰め、小比木潔編集委員は朝日新聞連載の「プロメテウスの罠」を書いている。この四人は担当分野の違いはあるものの原発事故に当初から向き合ってきた人達である。本書の構造は大きく二つに分かれていて、第一部はテレビ会議の録音録画をベースにして原発事故対応のトピックスを拾い上げて問題点を掘り下げており、第二部はある程度時系列的なイベント毎に録音から文字起こしを行っている。こうした二つの手法を並列的に行っていることは本書の特徴であるとともに、異なった切り口での踏み込みとしてそれは成功していると思う。

第一部でのポイントをいくつか紹介すると、防災・消防要員や消防車などの機材の多くが子会社・孫会社を含めた外部に依存していたこと、消防車確保に時間が掛かったこと、始動バッテリー確保に苦闘したこと等、事故発生の初動において原子炉への注水の遅れによる致命的な問題発生を招いた点では大きなポイントとの考え方だ。消防車の確保で言えば、福島第一原発から南に20kmと一番近かった広野火力発電所の消防車は福島第一原発に投入されることはなかった。その理由は、広野火力発電所は石油コンビナート等災害防止法に基づく特定事業所で、大型消防車1台を「備え付けなければならない」と義務づけられており、広野にはその1台の消防車しかなく、なけなしの消防車を福島第一原発に送ることによる法令逸脱のリスクを誰も負わなかったということだ。誰かが、広野の消防車はあきらめようと判断しているのではなく、この消防車について誰も語らなくなってしまうという怖さが見て取れる。

次に、原子炉内の蒸気でポンプを回す緊急時冷却設備である高圧注水系が停止してしまったことへの対処である。このポンプは電気を動力に使っているわけではないので、全交流電源喪失の状況下でも作動できるのだが、一旦停止してしまうと、起動の際に若干の直流電源が必要となる。その直流電源を確保できず混乱する様子がテレビ会議の記録からよく判る。たかだか、自家用車10台のバッテリーが確保できれば炉心溶融(メルトダウン)は防げたといわれているのだが。第一原発内でバッテリーを供出してほしいという声が飛び交い、10台分のバッテリーを確保することに四苦八苦しており、その後の呼びかけの声は悲痛だ。

「資材班です。すみません。これからバッテリー等を買出しに行きます。現金が不足しています。現金をこちらに持ち出せる方、是非、お貸しいただきたいと思います。・・・」

また、危機に対応できない企業体質を指摘している。それは事故対応に追われている現場に対して、本来サポートするはずの本店が逆に仕事を押し付けている。結果、現場は冷静さを取り戻す余裕もなく、ますます混乱していく実態からも知ることができる。

「13日午前4時20分頃。本店の社員が海江田経済産業大臣から海水注入を継続するよう指示があったことを伝え、さらに吉田所長に官邸へ電話するよう伝えた。しかし、電話は繋がらず、吉田所長はいらだつ様に尋ねる。『電話、いつも、官邸、繋がらないんだ。何とかできない?』」

このやり取りは危機状態の体制としては異常な光景だ。現場の責任者に官邸と直接話し合わせることを東電本店は判断したことになる。であれば、テレビ会議システムに官邸も結ぶことをなぜ行わなかったのかと思う。役割が完全に崩れてしまっている。これでは組織立った対応は最早不可能で、個人の努力に依存するという最悪の状況になっていたのが判る。

情報の開示という観点では、3月12日午後3時36分の1号機の水素爆発後、3号機・4号機の水素爆発に関して官邸の武黒フェローと本店の勝俣東電会長のやりとりが記録されている。その13日午後6時56分の勝俣会長の発言では、出来るだけ情報を開示したくないという姿勢を明確にしつつ、3号機・4号機の水素爆発の確率の低さを語っている。

「水素の問題? ああ、それを言ってんの。それはまあ確率は非常に少ないと思うよ。だから、あの、そんな話をしてね、国民を騒がせるのがいいのかどうか首相判断だけど。逆に言うと次の社長会見でそれを聞かれたら、それは否定するよ」

しかし、誰がその確率を判断したのかさえも不明のまま、現実には3号機はこの会話の16時間後の14日午前11時1分に水素爆発を起こした。そして、4号機も翌15日の午前6時10分に水素爆発している。

次に、官邸と東電とで議論になった撤退についてである。13日に3号機が水素爆発を起こし、原子炉の圧力があがり、注水できなくなった2号機の格納容器の破損が現実味を帯びる中、東電では福島第一原発からの撤退をめぐるやり取りが幹部達の間で活発に議論されていた。

「東電はこの問題について自社のホームページで『プラントが厳しい状況であるため、作業に直接関係ない社員を一時的に退避させることについて、いずれ必要となるため検討したい』との趣旨を官邸側に伝えたと主張しているが、テレビ会議の記録では『作業に直接関係ない社員』とか『一時的に』『いずれ必要』『検討したい』といった言葉は清水社長ふくめ誰の口からもでなかった・・・」

この東電のテレビ会議の記録はまだまだ多くの教訓を我々に残しているはずである。本書の価値は4名の記者達による検証と評価のプロセスそのものにある。音声記録から文字起こしをすることによる客観性もさりながら、この音声記録を読んでこう分析・評価したという判断が重要なのだ。映像・音声記録は人によって違う読み方も出てくるのかもしれない。しかし、その多様な視点からの議論もまた必要なことだ。

東電内に於いても原発の分野は閉鎖的であったと言われているし、今回の事故においても経済産業省の責任と監督すべき知見は欠けていたといわざるを得ない。原子力に関しては、そこに係わる産官学が分野外の人や組織に情報を開示し、共に議論すること自体避けてきた結果が問題を大きくしてしまったように思える。もう、一部の知見のある人間だけに依存するかたちで原発を継続してはいけないと主張しているのが本書だ。

ただ、本来は反省と再発防止策は当事者から出てくるのが筋だ。どんな仕事でも、失敗もあれば、成功もある。「誰が悪いのか」ではなくて、「何が悪いのか」という視点で冷静に議論するというのは、品質論の基本中の基本である。それを実施する責任はメディアではなく、まず東電にある。東電内部の徹底した議論から真の再発防止策が出て来るべきだと思う。社員の奮起を期待したい。本書の内容や、テレビ会議の音声から「あいつが悪い」などというレベルの議論をしたいとはだれも思わないのだから。(正)

| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |

Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.